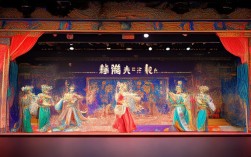

戏曲《秦香莲》下部以“铡美案”为核心,将民间故事推向高潮,通过秦香莲的告状、包拯的审案与陈世美的伏法,深刻揭示了封建社会的伦理冲突与正义伸张,下部剧情紧承上部:秦香莲携儿女千里寻夫,却遭当朝驸马陈世美拒不相认,反遭家丁驱赶,万般无奈下,她闯开封府击鼓鸣冤,拉开了这场关乎忠奸善恶、伦理纲常的官场大戏。

下部的开篇以秦香莲的悲情控诉为引,在开封公堂上,她以血泪陈述陈世喜“忘恩负义、抛妻弃子”的罪状,手中儿女的啼哭与陈世美派来的管家王延龄的暗中周旋形成强烈对比,王延龄作为陈世美的旧识,曾试图劝其相认,却遭陈世美冷酷拒绝,这一情节不仅凸显了陈世美的权势熏心,也为后续包拯的艰难抉择埋下伏笔——案件已从家庭伦理纠纷上升为“权贵欺压百姓”的官场博弈。

随着剧情推进,冲突不断升级,陈世美非但不认妻儿,反而派韩琪追杀灭口,韩琪得知真相后自刎,留下血书为秦香莲作证,这一情节将陈世美的残忍暴露无遗,也让包拯意识到案件的复杂性:一边是当朝驸马的权势,一边是平民百姓的冤屈,公主与国太的介入更使局势陷入僵局,公主以“夫妻情分”求情,国太以“皇家颜面”施压,包拯在“王法”与“人情”间陷入两难,但他最终选择“执法如山”,以“王子犯法与庶民同罪”为信念,顶住压力,三审陈世美,最终决定用铡刀处决这个负心之人。

下部的高潮“铡美案”极具戏剧张力,当包拯摘下乌纱、脱下官袍,以“平民之身”审理此案时,象征着司法对权贵的终极挑战,陈世美在铁证面前仍百般狡辩,甚至以“欺君之罪”反咬秦香莲,却在包拯“你不认妻儿,天理何在?国法何在?”的怒斥中彻底溃败,那一声“开铡”的惊堂木,不仅是秦香莲个人冤屈的昭雪,更是对封建特权阶层的沉重打击,让观众在酣畅淋漓中感受到正义的力量。

结局处,秦香莲带着儿女祭奠亡夫,悲喜交加,她失去的不仅是丈夫,更是封建礼教下女性的悲剧命运;但她得到的,是“善恶有报”的慰藉与对公平正义的信念,这一结局虽带有“因果报应”的传统色彩,却也传递出底层百姓对正义的朴素追求。

《秦香莲》下部主要人物立场与结局对比

| 人物 | 立场与行动 | 最终结局 |

|---|---|---|

| 秦香莲 | 坚持告状,为妻儿讨回公道 | 沉冤得雪,携儿女返乡 |

| 陈世美 | 抵赖、灭口,倚仗权势欺压百姓 | 被包拯铡杀,罪有应得 |

| 包拯 | 秉公执法,不畏权贵 | 维护法纪,赢得百姓敬仰 |

| 公主/国太 | 偏袒陈世美,以权压人 | 无力回天,接受现实 |

相关问答FAQs

Q1:包拯为何不顾公主和国太的压力,坚持铡杀陈世美?

A1:包拯的核心信念是“法理大于人情”,陈世美不仅犯下“弃妻灭子”的伦理大罪,更作为朝廷命官“知法犯法”,其行为破坏了封建社会的司法根基与道德秩序,公主与国太的干预虽代表皇权,但在“王法不可容情”的原则下,包拯选择以维护百姓利益和司法公正为重,认为“若不惩处陈世美,何以对天下苍生”,这一抉择体现了传统戏曲中“清官”形象的理想化追求——即使面对最高权力,也要坚守正义底线。

Q2:秦香莲在陈世美被铡后,为何选择带着儿女返乡而非留在京城享受名声?

A2:秦香莲的选择既是对封建礼教的隐忍,也是对平民身份的回归,她深知“驸马夫人”的身份虽带来短暂荣光,但背后是无数流言蜚语与世俗眼光;而返乡则是带着“善恶有报”的慰藉,回归最朴素的生活,这一结局符合传统戏曲“大团圆”的变体——她失去了丈夫,却保住了尊严与儿女,象征着底层女性在悲剧命运中对“善有善报”的精神坚守,也暗含了百姓对“清官政治”的朴素信任:正义虽迟但到,生活仍需继续。