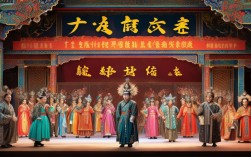

豫剧《李艳挂买水》是流传于河南及周边地区的经典传统剧目,以悲情故事为内核,融合豫剧高亢激昂与细腻婉转的唱腔艺术,展现了古代平民在命运重压下的坚韧与对正义的追寻,该剧剧情紧凑,人物鲜明,通过“挂买水”这一核心情节,将孝道、冤屈与人性挣扎交织,成为豫剧舞台上经久不衰的代表作品之一。

剧情与人物:命运交织的悲歌

故事背景设定在古代中原地区,主角李艳家境贫寒,父亲遭当地恶霸陷害致死,官府却因恶霸势力庞大而拒不受理,李艳为安葬父亲、告慰亡灵,需在清明时节以“净水”祭奠(“买水”即指购买用于祭奠的洁净之水,象征对亲人的敬重与对冤屈的洗刷),家中早已一贫如洗,李艳无奈之下,只得挂起“卖身契”,自卖自身换取买水钱,途中与恶霸爪牙、冷漠路人相遇,历经羞辱与挣扎,最终其遭遇感动路过的清官,沉冤得雪。

李艳作为青衣行当的代表人物,其性格集柔弱与刚强于一体:唱腔上以豫西调为主,音色凄美婉转,如“买水”一场的【慢板】唱段,“李艳女在街头泪流满面,想起了遭冤的老爹爹好不心酸”,通过拖腔与甩腔的运用,将悲愤、无助与决绝展现得淋漓尽致;表演上,水袖功与身段配合,如“挂卖身契”时的颤抖双手与低头掩面,细腻传递出底层女子的卑微与不屈,恶霸作为净角角色,唱腔粗犷豪放,动作夸张,与李艳的柔弱形成鲜明对比,强化了戏剧冲突。

艺术特色:豫剧声腔与表演的极致融合

《李艳挂买水》充分体现了豫剧“声情并茂、贴近生活”的艺术特色,在唱腔设计上,根据人物情绪变化灵活运用不同板式:李艳的悲愤段【二八板】节奏紧凑,字字含泪;回忆父亲时【慢板】舒缓深沉,如泣如诉;与恶霸对峙时【快二八】节奏加快,凸显紧张感,伴奏以板胡为主,辅以梆子、锣鼓,板胡的高亢与锣鼓的铿锵,既烘托了戏剧张力,又展现了中原大地的豪迈气质。

表演上,该剧注重“以形传神”:李艳“买水”时手持水桶,步履蹒跚,通过“蹉步”“跪步”等程式化动作,表现长途跋涉的艰辛;“挂卖身契”时,将“契”字高举过顶,又缓缓垂落,眼神从期盼到绝望的转换,无需台词即可传递人物内心,剧中融入了大量河南民俗元素,如方言唱词(“中”“恁”)、生活场景(街头叫卖、邻里闲谈),让观众倍感亲切。

文化内涵:孝道与正义的民间叙事

作为传统剧目,《李艳挂买水》不仅是一场艺术表演,更承载着中原文化的精神内核,其一,“孝道”主题贯穿始终:李艳卖身买水、安葬父亲的行为,是对“百善孝为先”传统美德的生动诠释,即便身处绝境,仍坚守对亲人的责任,这种精神在当代仍具感染力,其二,“平民视角”的正义追寻:故事没有依赖“神仙救世”或“巧合翻案”,而是通过李艳的顽强抗争与清官的明察秋毫,传递出“邪不压正”的朴素价值观,反映了民众对公平正义的渴望,其三,“接地气”的艺术表达:豫剧语言通俗直白,唱腔贴近生活,将普通人的悲欢离合搬上舞台,让观众在共情中感受戏剧的力量。

剧目核心信息表

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目名称 | 《李艳挂买水》 |

| 剧种 | 豫剧 |

| 行当 | 以青衣(李艳)为主,辅以净(恶霸)、老生(清官)、丑(路人)等 |

| 核心情节 | 李艳为父申冤,卖身买水祭奠,最终沉冤得雪 |

| 经典唱段 | 《李艳女在街头泪流满面》《老爹爹冤死在黄泉下》 |

| 艺术特色 | 豫西调唱腔、水袖功、方言念白、民俗元素融入 |

| 主题思想 | 孝道至上、正义必胜、平民坚韧 |

相关问答FAQs

Q1:《李艳挂买水》中的“买水”情节有何象征意义?

A:“买水”在剧中不仅是具体行为(购买祭奠净水),更承载着双重象征:一是对亲人的敬重与哀思,净水象征对亡者的洁净礼赞;二是对冤屈的洗刷,李艳希望通过“买水”这一仪式,为父亲讨回公道,净水成为“清白”与“正义”的隐喻,这一情节将个人孝道与对公平的追求结合,深化了剧目的思想内涵。

Q:豫剧《李艳挂买水》的唱腔与其他剧目相比有何独特之处?

A:该剧唱腔以豫西调为基础,融合了豫东调的激昂,形成“悲中带刚”的独特风格,区别于《花木兰》的明快铿锵或《穆桂英挂帅》的豪迈大气,《李艳挂买水》的唱腔更注重“细腻抒情”,如李艳的唱段多运用“下滑音”“颤音”等技巧,模仿哭泣的语调,声音控制上真假嗓结合,将女性的柔弱与坚韧表现得淋漓尽致,剧中“哭板”的运用极具特色,通过节奏的自由伸缩,将人物撕心裂肺的悲痛推向高潮,形成“以声塑情”的艺术效果。