金不换作为豫剧唐派艺术的代表性传承人,国家一级演员,以其精湛的唱腔、扎实的功底和鲜明的人物塑造,在豫剧界享有盛誉,近年来,他积极投身豫剧电影的创作与传播,将传统舞台艺术与现代电影技术相结合,让豫剧这一国家级非物质文化遗产以更生动的形式走进大众视野,他主演的豫剧电影不仅保留着豫剧原汁原味的艺术魅力,更通过镜头语言的创新,实现了传统戏曲与现代审美的有机融合,成为传承和弘扬豫剧文化的重要载体。

金不换自幼师从豫剧大师唐喜成,深得唐派艺术精髓,其唱腔脑后音、擞腔、滑韵运用自如,高亢处如裂帛穿云,低回时似细雨润物,被誉为“唐派传人中的佼佼者”,从舞台到银幕,他始终秉持“守正创新”的理念,在电影表演中既坚守戏曲的程式化美感,又融入影视化的真实情感,让角色更具立体感和感染力,他主演的豫剧电影多以经典剧目为基础,通过精心改编和拍摄,既保留了传统戏的核心情节与唱段,又在叙事节奏、视觉呈现上进行了现代化探索,为豫剧艺术注入了新的活力。

在金不换主演的豫剧电影中,有多部作品已成为豫剧电影史上的经典,这些影片不仅展现了他深厚的表演功底,更体现了豫剧艺术在不同时代的审美追求与文化价值,以下为部分代表作品的简要:

| 片名 | 上映年份 | 饰演角色 | 剧情概要 | 艺术特色 |

|---|---|---|---|---|

| 《三哭殿》 | 2018 | 唐太宗李世民 | 唐太子误杀国太,李世民在情与法间挣扎,最终以国法为重惩处太子,展现帝王的智慧与担当。 | 保留唐派经典唱段“恨大郎不争气”,电影镜头特写展现面部表情与身段细节,将“三哭”的情感层次刻画得淋漓尽致。 |

| 《穆桂英挂帅》 | 2020 | 寇准 | 北宋时期,杨家将遭奸臣陷害,穆桂英挂帅出征,寇准力排众议支持杨家,最终大破辽军。 | 金不换饰演的寇准,唱腔苍劲有力,念白抑扬顿挫,通过朝堂辩论等场景,凸显其忠直睿智的性格。 |

| 《七品知县郑板桥》 | 2021 | 郑板桥 | 清代书画家郑板桥任范县知县时,体察民情,智斗贪官,为百姓伸张正义的故事。 | 将郑板桥的文人风骨与亲民形象结合,电影场景还原清代县衙风貌,唱腔融入地方小调元素,更具生活气息。 |

| 《花木兰》 | 2022 | 花父 | 北魏时期,花木兰女扮男代父从军,历经十二年征战,最终凯旋归乡的传奇故事。 | 金不换饰演的花父,虽戏份不多,却通过深沉的唱腔和质朴的表演,展现了传统父亲的慈爱与家国情怀。 |

这些电影在艺术呈现上各具特色。《三哭殿》通过宫廷场景的精致布置和人物情感的细腻铺陈,展现了帝王在亲情与法理间的复杂心理,金不换的表演既保留了戏曲的“虚拟性”,又通过电影特写强化了“真实感”,让观众仿佛置身于千年前的朝堂之上。《穆桂英挂帅》则注重战争场面的宏大叙事,结合豫剧武戏的翻打技巧,辅以现代特效,让传统戏曲的“写意”与电影的“写实”相得益彰,金不换的寇准一角成为全剧的“定海神针”,其沉稳的唱腔与威严的仪态,塑造了一位忠臣良相的经典形象。《七品知县郑板桥》以“小人物”视角切入,通过郑板桥断案、赈灾等情节,展现了古代官员的清廉与智慧,金不换在唱腔中融入了郑板桥诗词的韵律感,使表演更具文人气息。《花木兰》则聚焦家庭伦理与家国大义,金不换饰演的花父虽出场不多,却在“木兰从军”“木兰归乡”等关键情节中,用简练的表演传递出深沉的父爱,为影片增添了温暖的人文底色。

金不换主演的豫剧电影之所以能打动观众,不仅在于他对角色的精准塑造,更在于他对豫剧艺术传承的深刻理解,他认为,豫剧电影不是简单的“舞台录像”,而是要用电影思维重构戏曲叙事,让年轻观众也能感受到传统艺术的魅力,在表演中,他始终坚持“以情带声,声情并茂”,无论是帝王将相还是平民百姓,都能赋予其独特的生命力,例如在《三哭殿》中,他通过眼神、语气的变化,将李世民从愤怒、犹豫到痛哭的情感转变演绎得层次分明,让观众在欣赏唱腔的同时,更能感受到人物的内心世界,他还积极参与电影剧本的改编工作,主张在保留传统戏核心精神的基础上,适当精简唱段、优化情节,使影片节奏更符合现代观众的观影习惯。

豫剧电影的创作与传播,对豫剧艺术的传承与发展具有重要意义,电影作为一种大众媒介,能够突破地域和时间的限制,让豫剧走向全国乃至世界;电影技术的运用为豫剧表演提供了新的可能,如特写镜头展现演员的细微表情,多机位拍摄呈现武戏的动感,数字特效还原历史场景等,这些都极大地丰富了豫剧的视觉呈现,金不换作为豫剧电影的积极推动者,通过自己的实践探索出了一条“戏曲+电影”的创新之路,为豫剧艺术的现代化转型提供了宝贵经验。

豫剧电影的创作也面临诸多挑战,如何在保留戏曲本体特征的同时,兼顾电影的叙事规律和审美需求?如何平衡传统观众的欣赏习惯与年轻观众的接受度?这些问题都需要从业者不断探索,金不换认为,解决这些问题的关键在于“守正”与“创新”的平衡:“守正”是守住豫剧的根与魂,唱腔、念白、身段等核心技艺不能丢;“创新”则是在表现形式和传播方式上与时俱进,让豫剧艺术在新时代焕发生机。

相关问答FAQs

问题1:金不换在豫剧电影中如何将唐派艺术与电影语言结合?

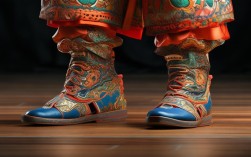

解答:金不换在豫剧电影中始终坚持唐派艺术的“唱、念、做、打”核心,同时运用电影语言强化表演的感染力,在唱腔上保留唐派“脑后音”的穿透力和“擞腔”的细腻度,通过电影特写镜头展现口型、气息的细微变化,让观众更直观地感受唱腔的技巧;在身段表演上,结合电影的多机位拍摄,将戏曲的“程式化动作”(如水袖、台步)与影视化的“真实动作”相结合,既保留戏曲的韵味,又增强画面的动态感;在人物塑造上,通过镜头语言放大角色的情感细节,如《三哭殿》中李世民“三哭”的特写镜头,将唐派艺术的“以情带声”与电影的情感叙事深度融合,实现了传统戏曲与现代电影的无缝衔接。

问题2:豫剧电影相较于舞台演出,在呈现金不换的表演时有哪些优势与挑战?

解答:优势方面,豫剧电影通过镜头语言能够捕捉舞台演出中难以展现的细节,如演员的眼神、表情、手指的细微动作等,使表演更具真实感和细腻度;电影场景的精心布置和特效技术的运用,能够还原历史背景,增强故事的代入感,如《七品知县郑板桥》中的县衙、市集等场景,让观众更直观地感受古代社会风貌,挑战方面,舞台演出强调“四功五法”的程式化表达,而电影更注重“生活化”表演,金不换需要在两者之间找到平衡,既要保持戏曲的“写意性”,又要符合电影的“写实”要求;电影拍摄的非连贯性(如分镜头拍摄)对演员的“入戏”能力要求更高,需要快速调整情感状态,保持角色的一致性。