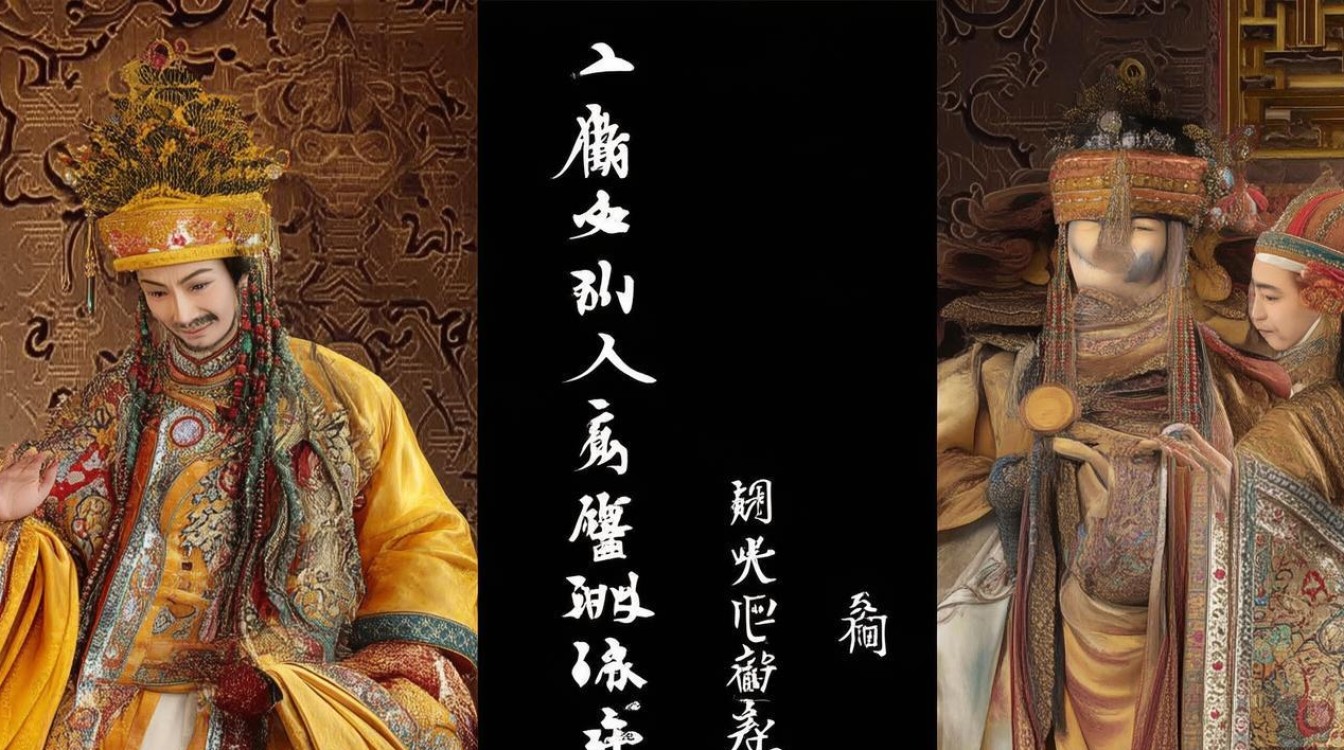

豫剧《杨广篡朝》是传统豫剧经典剧目之一,以隋朝历史为背景,讲述了隋文帝杨坚次子杨广通过阴谋手段陷害太子杨勇,最终弑父篡位的故事,该剧作为豫剧“历史演义”类代表作品,以其跌宕起伏的剧情、鲜明的人物形象和浓郁的豫剧唱腔艺术,深受戏迷喜爱,关于其集数,不同版本和演出形式存在差异,需结合传统舞台本、现代改编版及影视化版本综合说明。

剧情概览:杨广篡位的核心脉络

《杨广篡朝》的故事始于隋文帝统一南北后,太子杨勇因性格直率、不善权术,逐渐失去独孤皇后的偏爱;次子晋王杨广则表面仁孝、内藏奸诈,通过伪装博取父母信任,并联合宇文述、杨素等大臣,一步步设计陷害杨勇,核心情节包括:

- 博取信任:杨广假意节俭、宠爱正妻萧氏,与奢侈无度的杨勇形成对比,让独孤皇后认定杨勇“无德”;

- 构陷太子:买通东宫官员,伪造杨勇“诅咒文帝”“谋反”证据,迫使杨坚废黜杨勇;

- 弑父夺位:文帝病重时,杨广调戏文帝宠妃宣华夫人,事情败露后,率心腹闯入宫中弑父,伪造遗诏登基为帝(即隋炀帝)。

全剧通过“废太子”“弑父”“篡诏”等关键事件,展现了封建权力斗争的残酷,也暗含对“篡逆”行为的批判。

主要角色与人物塑造

剧中人物性格鲜明,豫剧通过唱腔、念白和身段,将历史人物转化为舞台经典:

- 杨广:核心反派,唱腔以豫东调的高亢激越为主,表现其野心勃勃;念白中带有一丝阴柔,凸显伪善,如“篡诏”一场的【二八板】唱段,既有对权力的渴望,又伪装出“不得已而为之”的悲情,层次丰富。

- 杨坚:晚年帝王,唱腔用豫西调的苍凉悲壮,表现其从英明到昏聩的转变,尤其在“废太子”后,面对杨广的假意哭诉,颤抖的身段与沙哑的唱腔,刻画出帝王内心的矛盾与痛苦。

- 独孤皇后:偏心次子的母亲,念白尖锐,表演中常以“袖甩凤冠”的动作表现愤怒,推动剧情向杨广一方倾斜。

- 杨勇:悲剧太子,唱腔直率悲怆,如“被囚”一场的【苦中板】,将鲁莽性格下的无奈与绝望表现得淋漓尽致。

艺术特色:豫剧元素的深度融合

作为传统豫剧,《杨广篡朝》充分展现了豫剧“唱、念、做、打”的综合艺术:

- 唱腔设计:不同角色根据身份性格选择流派,杨广的“奸腔”、杨坚的“帝王腔”、杨勇的“悲腔”形成对比,增强了戏剧张力。

- 表演程式:杨广“篡位”时的“甩袖登基”“背手踱步”等程式化动作,既符合戏曲美学,又暗合其“伪君子”形象;宫廷场景中的“大摆驾”“跪拜礼”则还原了古代礼制。

- 舞台呈现:传统舞台以“一桌二椅”为基础,通过灯光切换表现场景转换(如冷光表现阴谋,暖光回忆往事);现代改编版则加入多媒体技术,如“弑父”时的血红色灯光,强化视觉冲击。

不同版本集数差异

《杨广篡朝》的集数因演出形式(舞台剧、电视剧、折子戏)和改编时代不同而有所差异,具体如下:

| 版本类型 | 集数/本数 | 特点说明 |

|---|---|---|

| 传统舞台本(20世纪80年代前) | 6本(每本3-4场) | 按戏曲“折子戏”结构分幕,共18-24场,每场独立成章,如“博宠”“废太子”“弑父”等,单场演出约40分钟,全剧需分晚完成。 |

| 现代改编舞台版(2000年后) | 4集(每集60分钟) | 压缩次要情节,突出“杨广夺嫡”主线,由河南省豫剧三团、小香玉艺术团等院团推出,节奏更紧凑,适合当代观众观赏习惯。 |

| 影视化版本(如豫剧电视剧) | 12集(每集45分钟) | 增加历史背景铺垫(如平定南陈、杨广镇扬州等),加入外景拍摄,人物心理刻画更细腻,如2015年河南电视台制作的版本。 |

| 折子戏精选版 | 单集(1-2个经典场次) | 选取“杨广博宠”“宣华哭宫”等经典片段,作为教学或晚会演出,单集时长约20-30分钟。 |

文化内涵与历史反思

该剧虽以“杨广篡位”为名,但并非简单的历史复述,而是通过艺术手法传递传统价值观:

- “忠孝”批判:杨广为篡位不惜弑父、构陷兄长,最终落得“身死国灭”的下场,警示世人“不忠不孝者必遭天谴”;

- 权力异化:杨广从“贤王”到“暴君”的转变,展现权力对人性的腐蚀,呼应“得道多助,失道寡助”的历史规律;

- 民间立场:剧中百姓对杨广篡位的愤恨(如“弑父”一场的群众场面),体现传统戏曲“为民立言”的底层视角。

相关问答FAQs

问题1:豫剧《杨广篡朝》和《隋唐演义》是什么关系?

解答:《杨广篡朝》是《隋唐演义》的前传核心剧情。《隋唐演义》以秦琼、程咬金等瓦岗好汉反隋为主线,而《杨广篡朝》则聚焦杨广如何通过阴谋夺取皇位,为隋朝的灭亡埋下伏笔,两部剧共同构成“隋朝兴衰史”:《杨广篡朝》讲“隋亡之因”,《隋唐演义》讲“隋亡之果”,人物上(如杨广、宇文述、宣华夫人)和事件上(如杨广暴政、百姓反抗)均存在紧密关联。

问题2:为什么豫剧《杨广篡朝》中杨广的形象既“奸”又“才”?

解答:这一形象塑造源于历史与艺术的结合,历史上的杨广确实有“才”——他开凿大运河、开创科举制度,文治武功有一定建树;但同时也“奸”——弑父篡位、穷兵黩武、残害百姓,豫剧通过“双面塑造”避免脸谱化:一方面用“博宠”“篡诏”等情节表现其“奸”,另一方面用“平陈策”“作《春江花月夜》”等情节展现其“才”,最终通过“暴政亡国”的结局,批判其“有才无德”,警示后人“德才兼备”为君王之道。