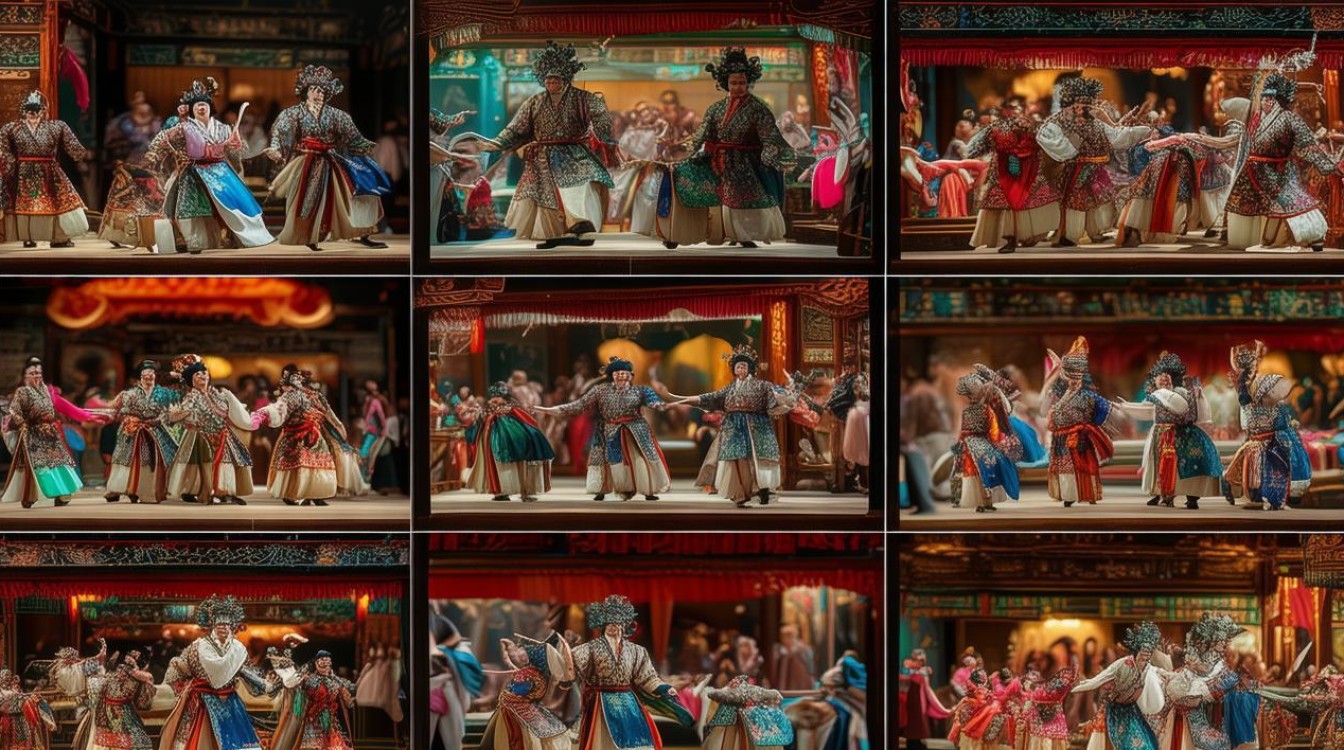

戏曲舞台上的武戏总是让观众热血沸腾,刀光剑影间、枪来剑往中,英雄豪侠的形象跃然而出,但很少有人注意到,那些惊险刺激的武打动作背后,有一群默默付出的“幕后功臣”——戏曲把子手,他们负责兵器的传递、道具的配合、动作的衔接,是武戏安全流畅进行的关键,近年来,随着戏曲数字化传播的推进,“戏曲把子手五套视频”系列应运而生,系统化展示了这一职业的专业技能与文化内涵,为观众揭开武戏背后的“协作密码”。

戏曲把子手,又称“武行管事”或“把子箱师傅”,是戏曲武戏团队中不可或缺的角色,他们的工作远不止“递兵器”那么简单,而是需要深度参与武戏编排:从兵器道具的检查、维护,到演员动作的节奏把控;从经典套路的拆解演示,到突发情况的应急处理,每一个环节都考验着把子手的经验与默契,长期以来,这一职业多依赖“口传心授”传承,缺乏系统化的教学资料,导致许多年轻从业者难以快速掌握核心技巧。“戏曲把子手五套视频”正是为填补这一空白,由资深戏曲武行专家与专业团队合作,从基础到进阶,从理论到实践,全方位呈现把子手的工作全貌。

这五套视频各有侧重,又相互关联,构成了完整的把子手技能体系,第一套《工具与兵器认知》,聚焦把子手的“基本功”,视频以实物特写与动态演示结合,详细展示了戏曲常用兵器(如刀、枪、剑、戟、斧、钺、钩、叉)的材质、重量、握持方式,以及辅助工具(如把子棍、刀枪架、软索、绸带)的使用规范,不同材质的枪杆(竹制、木质、泡沫)适用于不同武戏类型,竹制枪杆灵活但需控制力度,泡沫枪杆适合高难度翻滚但需注意衔接节奏,视频中,老师傅会逐一讲解兵器的“安全检查要点”:如刀刃的包扎是否牢固、枪尖的橡胶防护是否完好,这些细节直接关系到演员的舞台安全。

第二套《基础把子动作分解》,是武戏协作的“核心密码”,把子手的工作本质是“与人配合”,需要精准把握演员的动作节奏,视频中选取了戏曲武戏中最基础的“起霸”“走边”“趟马”“对枪”等套路,通过慢动作分解与多机位拍摄,清晰展示了把子手的“递、接、传、换”四类核心动作,在“对枪”套路中,当演员甲“刺枪”时,把子手需在0.5秒内将枪杆递至演员乙手中,且角度需与演员乙的“挡枪”动作完全匹配——这既考验把子手的手速,更依赖对戏曲“锣鼓经”的熟悉(锣鼓点的节奏直接提示动作的起承转合),视频还特别标注了“禁忌动作”,如递枪时不能超过演员腰部高度,避免影响演员重心,这些“经验之谈”往往是书本上学不到的实用技巧。

第三套《经典武戏把子拆解》,从“套路”到“剧情”,展现把子手如何推动叙事,戏曲武戏不仅是技巧展示,更是剧情发展的手段,本套视频以《三岔口》《挑滑车》《长坂坡》等经典剧目为例,拆解其中把子手的“叙事性配合”,三岔口》的“摸黑打斗”,演员需在黑暗中完成“摸兵器”“对打”等动作,把子手需提前在舞台暗处放置道具,并通过“轻声提示”引导演员定位;当演员“摔倒”时,把子手需立即上前“扶枪”,既模拟“支撑”剧情,又确保演员安全,视频通过“剧情流程图+动作标注”的方式,让观众直观看到把子手的每一次配合如何服务于角色塑造与情节推进,真正理解“武戏文唱”的内涵。

第四套《不同流派把子技巧对比》,展现地域文化对把子手风格的影响,中国戏曲流派众多,不同流派的武戏风格差异显著,对把子手的要求也不尽相同,本套视频对比了京剧、豫剧、川剧、粤剧四个代表性流派的把子技巧:京剧把子讲究“稳准狠”,动作幅度大,对把子手的“力度控制”要求极高(如《挑滑车》中岳飞的“大枪”需由把子手稳稳递送,避免晃动);豫剧把子融入了河南武术的“脆快”,强调“短平快”的动作衔接,把子手需配合演员的“翻身”“跳跃”完成快速换械;川剧把子则结合了“变脸”技巧,当演员变脸时,把子手需用道具(如扇子、披风)巧妙遮挡,同时完成兵器的“暗转”;粤剧把子偏重“轻盈美观”,把子手的动作需如“舞蹈般流畅”,与演员的“小跳”“旋子”等动作融为一体,视频中,各流派老艺人现场演示同一套路的“把子配合”,观众能清晰感受到不同地域文化对戏曲武戏的塑造。

第五套《实战应用与舞台呈现》,回归舞台,展示把子手的“临场应变能力”,舞台演出永远充满未知,兵器的意外脱落、演员的即兴发挥、突发道具故障,都需要把子手快速反应,本套视频通过“舞台实录+复盘分析”的形式,呈现了多个“应急处理案例”:例如某次演出中,演员的刀鞘突然脱落,把子手在演员“转身亮相”的0.3秒内,用备用刀鞘替换,既未打断表演,又避免了“空刀穿帮”;又如武打演员“摔叉”时,把子手需提前在地面铺设软垫,并在演员落地后立即上前“扶腿”,防止拉伤,视频还归纳了“演出前检查清单”(如兵器数量、道具位置、舞台空间等),这些“实战经验”是保障演出安全的核心。

为了让观众更清晰地把握五套视频的核心内容,以下表格归纳了各套视频的侧重点与学习要点:

| 视频序号 | 视频主题 | 模块 | 学习要点 |

|---|---|---|---|

| 第一套 | 工具与兵器认知 | 兵器材质/重量/握持方式、辅助工具使用、安全检查要点 | 辨别不同兵器特性,掌握“安全第一”的道具维护原则 |

| 第二套 | 基础把子动作分解 | “递/接/传/换”四类核心动作、锣鼓节奏配合、禁忌动作规避 | 通过慢动作练习,掌握动作与节奏的精准匹配 |

| 第三套 | 经典武戏把子拆解 | 《三岔口》《挑滑车》等剧目套路、把子手的叙事性配合、剧情与动作的衔接逻辑 | 理解武戏中“道具即语言”,把子手如何推动剧情发展 |

| 第四套 | 不同流派把子技巧对比 | 京剧/豫剧/川剧/粤剧流派风格差异、地域武术对把子手动作的影响、流派特色配合 | 把握不同流派的“审美基因”,学会因地制宜的协作方式 |

| 第五套 | 实战应用与舞台呈现 | 舞台应急处理(如道具脱落、演员失误)、演出前检查清单、临场应变技巧 | 培养“预判能力”与“快速反应能力”,保障舞台演出安全流畅 |

这五套视频不仅是戏曲从业者的教学资料,更是普通观众了解戏曲艺术的“窗口”,当我们再次观看武戏时,或许会注意到那些在刀光剑影间穿梭的身影——他们不争台前光彩,却用每一次精准的递送、每一次默契的配合,支撑起戏曲武戏的筋骨,正如一位资深把子手所说:“好的把子手,要让观众只记得演员的精彩,忘了我们的存在。”这或许就是这一职业的最高境界:于无声处,尽显专业;于幕后,点亮舞台。

相关问答FAQs

Q1:戏曲把子手需要具备哪些专业能力?

A:戏曲把子手需具备“三懂三会”:懂戏曲程式动作(如“起霸”“趟马”等套路)、懂锣鼓节奏(通过锣鼓点预判演员动作节点)、懂兵器特性(材质、重量、安全规范);会基础武术(理解武打动作发力逻辑,避免配合失误)、会应急处理(如道具脱落、演员受伤时的快速反应)、会团队协作(与演员、鼓师、其他武行形成默契),长期舞台经验积累的“预判能力”至关重要——例如提前判断演员翻腾后的落点,提前放置软垫或扶住道具。

Q2:五套视频对戏曲爱好者或初学者有什么帮助?

A:对爱好者而言,五套视频能帮助理解“武戏背后的协作逻辑”,从“看热闹”到“看门道”:例如看到《三岔口》的“摸黑打斗”,能明白把子手如何通过“无声递械”推动剧情;对初学者(如戏曲武行学员、道具管理人员),视频提供了系统化学习路径,从兵器认知到实战应用,避免了传统“口传心授”中“碎片化学习”的弊端,尤其通过慢动作分解、流派对比等内容,能快速掌握把子手的核心技巧,缩短成长周期。