豫剧作为中国重要的地方剧种之一,以其鲜明的地域特色和深厚的文化底蕴深受观众喜爱,而“包青天”作为豫剧经典剧目中的核心人物,其形象早已深入人心,近年来,随着传统文化的现代化传播,豫剧包青天的卡通形象应运而生,这一形象既保留了传统豫剧的艺术精髓,又融入了现代卡通设计的审美趣味,成为连接传统与当代的文化纽带。

豫剧包青天卡通形象的设计,首先源于对传统戏曲符号的提炼与转化,在传统豫剧舞台上,包拯的形象以“黑脸”为核心特征,象征其铁面无私、刚正不阿的品格;额间的“月牙”标记则被赋予“日断阳、夜断阴”的神话色彩,凸显其明辨是非、洞察秋毫的能力;官服上的蟒纹、方翅乌纱、髯口等元素,共同构建了威严庄重的官员形象,卡通设计在保留这些核心符号的基础上,进行了简化与夸张处理:将黑脸的色块化处理,增强视觉冲击力;月牙造型更圆润可爱,增添亲和力;官袍线条简化为流畅的曲线,减少传统戏曲服饰的繁复感,同时通过明亮的色彩对比(如黑脸与月牙的黑白对比、官袍的深红与金色搭配),让形象在卡通语境中更具辨识度。

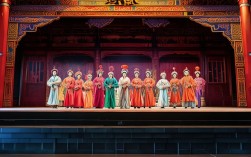

在角色塑造上,豫剧包青天卡通形象突破了传统戏曲“重程式、重神韵”的表演局限,更注重人物性格的立体化与人性化,传统舞台上的包拯多以“肃穆”“威严”为主,而卡通形象则通过细节设计赋予其“刚中带柔”的一面:眉头微蹙时体现对冤案的关切,眼神坚定时流露对正义的坚守,偶尔嘴角上扬又暗示其内心的温情与智慧,这种“威严而不失亲和,正义而富有人情”的塑造,让包拯这一历史人物从“高台教化”的神坛走向大众,尤其受到年轻群体的喜爱,卡通形象还融入了豫剧的经典动作元素,如“蹉步”“亮相”等身段的卡通化演绎,通过动态设计(如动画中的快速转身、衣袂飘飘)让观众直观感受到豫剧的韵律之美,实现“戏韵”与“动画”的有机融合。

从文化内涵来看,豫剧包青天卡通形象承载着传统伦理价值与时代精神的共鸣,包拯“为民请命”“公正廉洁”的精神内核,通过卡通这一现代媒介得到更广泛的传播:在儿童动画中,他以“正义伙伴”的形象引导青少年树立正确的价值观;在短视频平台上,通过“包公断案”系列短剧,用轻松幽默的方式解读“清官文化”;在文创产品中,卡通形象的包公玩偶、文具等成为传统文化的“可触摸载体”,这种传播不仅让豫剧艺术突破地域与年龄的限制,更让包公精神在当代社会焕发新的生命力,成为弘扬廉洁文化、传递正能量的重要符号。

从传播效果来看,豫剧包青天卡通形象的成功,得益于对“传统基因”与“现代表达”的精准把握,传统戏曲的“写意性”与卡通的“夸张性”在审美层面具有天然的契合点,前者追求“神似”,后者强调“特征放大”,二者结合既能保留戏曲的韵味,又能适应现代观众的视觉习惯,某部动画剧集中的包公卡通形象,在断案时通过“月牙发光”的特效设计,既呼应了传统戏曲中“神力相助”的情节,又满足了动画对“视觉奇观”的需求,播出后获得极高关注度,带动了豫剧相关剧目的搜索量与演出票房增长。

| 视觉元素 | 传统豫剧形象 | 卡通化处理 | 文化寓意 |

|---|---|---|---|

| 脸谱 | 黑底白脸,浓墨重彩 | 色块化黑脸,圆润月牙 | 铁面无私,明辨是非 |

| 官服 | 蟒袍玉带,繁复纹样 | 简化线条,对比色彩 | 威严庄重,身份象征 |

| 动作 | 程式化身段,如“蹉步”“亮相” | 夸张动态,节奏明快 | 豫剧韵律,人物性格 |

| 表情 | 凝重威严,程式化表情 | 丰富微表情,亲和力强 | 人性化塑造,情感共鸣 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧包青天卡通形象与传统戏曲舞台形象的核心区别是什么?

A1:核心区别在于表现形式的“去程式化”与“人格化”,传统舞台形象严格遵循戏曲“四功五法”(唱、念、做、打,手、眼、身、法、步)的程式化要求,注重“神韵”与“象征性”,如通过髯口抖动表现情绪,通过台步调度体现空间感;而卡通形象则打破程式束缚,通过简化造型、夸张表情与动态设计,更侧重人物性格的直接呈现与情感共鸣,同时融入现代审美元素(如Q版比例、明亮色彩),让形象更贴近大众尤其是年轻观众的接受习惯。

Q2:豫剧包青天卡通形象对传统文化的传播有何实际意义?

A2:其意义在于“破圈”传播与“活化”传承,卡通形象凭借跨媒介特性(动画、短视频、文创等)突破传统戏曲“小众化”“地域化”的传播局限,让豫剧艺术与包公文化走出剧场,走进大众日常生活;通过“传统符号+现代叙事”的转化,将戏曲中的“忠孝节义”“清官文化”等价值观以轻松易懂的方式传递给年轻一代,实现“老传统”与“新受众”的对接,为传统文化注入可持续的生命力。