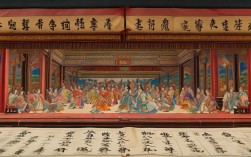

在传统戏曲舞台上,由于受限于舞台空间、表演安全性以及艺术写意性等需求,马匹这一现实生活中常见的交通和战争工具,极少以实物形式出现,戏曲艺术家们通过长期实践,创造出一系列富有象征性和程式化的表演手法与道具,用以替代马匹,既满足了剧情需要,又形成了独特的舞台美学,这些替代方式并非简单的符号化,而是融合了生活观察、肢体艺术和程式提炼,成为戏曲表演体系中不可或缺的组成部分。

马鞭:核心象征道具

马鞭是戏曲中最具代表性的马匹替代物,通过一根长短、颜色、装饰各异的鞭子,演员可以完整呈现骑马、策马、拴马、下马等一系列动作,从材质上看,马鞭多采用牛尾、马鬃或麻绳编织而成,鞭杆多为竹制或木制,长度通常在1.5米至2米之间,既能保证舞台上的视觉效果,又便于演员操控,颜色和装饰则与角色身份、马匹特征紧密相关:如《三国演义》中关羽的赤兔马配红缨鞭,象征忠勇;《穆柯寨》中穆桂英的桃花马用粉色绸缎缠绕,体现巾帼英姿;而《岳母刺字》中岳飞的战马则多用素色马鞭,突出其沉稳刚毅的性格。

演员对马鞭的运用堪称“以鞭代马”的典范,单手握鞭在身后轻摇,表现马匹缓行;双手交替抖动,模拟马匹奔跑;将鞭杆夹于腋下,身体前倾、脚步加快,则展现骑马疾驰的状态,在《长坂坡》中,赵云怀抱阿马在曹军中突围,通过连续的“趟马”动作(一种程式化的骑马舞蹈),配合马鞭的快速挥舞和脚步的腾挪跳跃,将一人一马冲破千军万马的紧张感表现得淋漓尽致,下马时,演员常以鞭杆轻点地面,或做一个“勒马”动作(身体后仰,单手向后拉鞭),再配合“甩鞭”动作,便完成了从骑马到牵马的转换,整个过程虚实结合,让观众在想象中“看”到马匹的存在。

虚拟表演:肢体语言的延伸

除马鞭外,戏曲演员更依赖肢体动作和虚拟表演来“塑造”马匹,这种表演方式不依赖实物道具,而是通过程式化的身段、步伐和表情,模拟人与马的关系,被称为“无马胜有马”的艺术境界。“趟马”是最具代表性的程式,它集骑马、赶马、观马、驯马等动作于一体,包含“上马”“扬鞭”“带马”“打马”“回马”“下马”等固定套路,演员通过圆场步(小步快速绕圈)、跪步(表现马匹跪地)、蹉步(表现马匹受惊)等步伐,结合眼神的注视和手臂的摆动,将马匹的行进、停顿、奔跑、跳跃等动态一一呈现。

《昭君出塞》中,王昭君骑马行走在荒漠之上,演员通过缓慢而稳健的圆场步,身体微微前倾,一手持缰绳(虚拟),一手挥鞭,眼神中带着对故土的眷恋和对前路的迷茫,仅凭身段便让观众感受到“马行万里”的苍凉感,而在《三岔口》中,任堂惠与刘利华在黑暗中摸打,虽然没有马匹,但演员通过“矮子步”“翻跳”等动作,模拟骑马夜行、遭遇障碍的场景,节奏紧张,动作惊险,将“马匹在黑夜中疾驰”的紧张感传递得淋漓尽致,这种虚拟表演的核心在于“神似”,演员通过精准的肢体控制,让观众忽略“无马”的事实,完全沉浸在剧情中。

特殊道具:辅助与情境营造

除马鞭和虚拟表演外,戏曲中还使用一些特殊道具,辅助表现马匹或与马匹相关的场景。“竹马”是较为常见的一种,多用于民间小戏或儿童剧中,竹马以竹篾扎成马形,外糊彩纸或布料,分马头、马身两部分,演员骑在腰间,双手各执一根马鞭,边跑边演,通过跳跃、转身等动作,表现马匹的活泼与动感,如《跑竹马》这一传统剧目中,演员们身着彩衣,骑着五彩竹马,在舞台上穿梭奔跑,配合锣鼓点,营造出欢快热烈的节日氛围。

车旗、帅旗等道具也能间接表现马匹的存在。《贵妃醉酒》中杨贵妃乘车出行,侍女手持车旗(两面方形旗,代表车轮),通过脚步的移动和旗子的摆动,模拟车马的行进;而在《穆桂英挂帅》中,穆桂英率军出征,帅旗迎风招展,骑兵们手持马鞭、踏着整齐的步伐,虽无马匹,但“千军万马”的气势已通过道具和集体表演展现出来,这些道具并非孤立存在,而是与演员的表演紧密结合,共同构建完整的舞台情境。

不同剧种的特色表现

不同剧种在“以物代马”的艺术处理上各具特色,京剧作为全国性剧种,程式化程度高,马鞭和趟马的表演规范严谨,如京剧《定军山》中黄忠的“趟马”,步伐稳健,动作大开大合,突出老将的豪迈气概;昆曲则更注重写意性,演员通过水袖、眼神与步伐的配合,表现骑马的优雅与诗意,如《浣纱记》中范蠡骑马西施,动作舒缓,眼神含情,将马匹的“慢行”与人物的缠绵融为一体;而川剧的“变脸”绝技也可用于表现骑马,如演员在“趟马”过程中突然变脸,模拟马匹受惊时的惊慌情绪,极具地方特色,这些差异既源于各剧种的美学追求,也体现了戏曲艺术的丰富性和包容性。

艺术价值与文化内涵

戏曲中“以物代马”的表演方式,绝非简单的“偷懒”或“简陋”,而是戏曲“虚实相生”“写意传神”美学思想的集中体现,它突破了舞台时空的限制,用最经济的手段实现了最丰富的艺术表达:一根马鞭,可代宝马良驹;一段趟马,可行千里之途,这种表演方式不仅节省了舞台资源,更激发了观众的想象力,让观众在“无画处皆成妙境”的艺术享受中,感受到戏曲的独特魅力,它也是中国传统哲学“得意忘形”的生动实践——演员不追求形似(实物马匹),而专注于神似(马匹的动态与人物的情感),最终达到“天人合一”的艺术境界。

表格:戏曲中马匹的主要替代方式及艺术特点

| 替代方式 | 道具/表现形式 | 代表剧目/角色 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|

| 马鞭 | 牛尾/麻绳编织鞭杆 | 《长坂坡》赵云 | 象征性强,通过动作模拟骑马动态 |

| 虚拟表演(趟马) | 程式化身段、步伐 | 《昭君出塞》王昭君 | 无实物依赖,以肢体语言塑造马匹 |

| 竹马 | 竹篾扎彩纸马形 | 《跑竹马》 | 生动活泼,多用于民间小戏 |

| 辅助道具 | 车旗、帅旗等 | 《穆桂英挂帅》穆桂英 | 间接表现马匹,营造群体气势 |

相关问答FAQs

Q1:为什么戏曲中不用真马,而要发展出这么多替代方式?

A1:戏曲舞台受限于空间和表演形式,真马难以驾驭,且容易分散观众对人物和剧情的注意力,更重要的是,戏曲追求“写意”而非“写实”,通过马鞭、虚拟表演等替代方式,既能表现骑马的剧情需求,又能突出人物的内心情感和艺术美感,这种“以虚代实”的手法更符合中国传统美学“神似胜于形似”的追求,也为演员提供了更大的艺术创作空间。

Q2:不同颜色的马鞭在戏曲中是否有特殊寓意?

A2:是的,马鞭的颜色常与角色身份、马匹特征及剧情寓意相关,红色马鞭象征勇猛忠义(如关羽的赤兔马配红缨鞭);白色马鞭多用于正直或年长的角色(如赵云的白龙马配素鞭);黑色马鞭则表现威严或刚烈(如张飞的乌骓马配黑鞭);而金色或镶嵌宝石的马鞭多用于帝王或神将(如《哪吒闹海》中哪吒的风火轮意象),通过颜色强化人物性格和舞台象征意义。