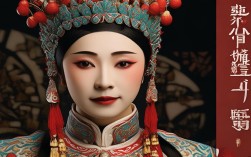

在中国戏曲的长河中,名伶不仅是技艺的承载者,更是美的化身与情感的投射,自唐宋以降,无数文人墨客以诗句为笔,勾勒他们在方寸舞台上的风姿——或写其惊鸿一瞥的扮相,或摹其绕梁三日的唱腔,或叹其浮沉起落的人生,这些诗句如同一面面棱镜,折射出戏曲艺术的璀璨光芒,也镌刻着名伶们在历史长河中的剪影。

从唐宋的歌舞戏到元杂剧的勃兴,再到明清传奇的鼎盛与近代京剧的崛起,名伶的身影始终活跃在文人的笔墨间,唐代梨园制度成熟,白居易在《长恨歌》中写“梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老”,寥寥数字,道尽梨园弟子的时光流转与盛衰之叹;宋代勾栏瓦舍兴盛,市井伶人走进诗词,刘克庄在《戏作》中描绘“空堂大帐列红氍,子弟梨园杂部居”,勾画出杂剧演出的热闹场景与伶人的市井气息,元代杂剧巅峰,张可久在《小桃红·孙倦态》中聚焦女伶情态:“孙倦态,懒梳妆,斜倚屏风立”,慵懒间自有风韵,寥寥数笔便勾勒出伶人的舞台神韵,清代昆曲雅致,孔尚任在《桃花扇·余韵》中借“眼看他起朱楼,眼看他宴宾客”的唱词,以伶人视角见证南明兴亡,将个人命运与家国情怀交织,近代京剧崛起,梅兰芳等名伶惊艳舞台,柳亚子题诗“一曲霓裳天下白,万人空巷看梅郎”,道出名伶的艺术影响力与民众的狂热追捧。

这些诗句不仅记录历史,更以细腻笔触描摹名伶的技艺细节,唱腔是伶人的灵魂,诗句中常用“转珠”“遏云”形容其清亮:“喉若转珠声欲裂,调能遏云气自华”(佚名《观伶人歌》),以“转珠”喻唱腔的圆润流畅,“遏云”化用《列子》中秦青歌声“抚节悲歌,声振林木,响遏行云”的典故,极言唱腔穿透力,身段是伶人的风骨,文人善用“惊鸿”“游龙”摹其动态:“翩若惊鸿婉若游,回眸一笑百媚收”(化用曹植《洛神赋》,后常用于描写戏曲身段),以“惊鸿”写舞姿的轻盈,“回眸”传眼神的流转,将静态的文字转化为动态的舞台画面,眼神更是表演的点睛之笔,“秋波一转魂欲断,未语先教心已倾”(佚名《观女伶演》),以“秋波”写眼神的媚态与感染力,未及开口,已令观者沉醉,水袖作为戏曲重要道具,在诗句中亦成意象:“水袖轻扬似流水,暗香浮动月黄昏”(佚名《咏伶人舞》),以“流水”喻水袖的柔美飘逸,“暗香”暗示伶人的清雅气质,营造出朦胧的诗意境界。

名伶的人生多与悲欢相连,诗句中亦寄寓着深沉的情感,漂泊是伶人的宿命,“江湖落拓一伶人,霜鬓萧萧过客尘”(清代某诗人《赠伶人》),以“江湖落拓”写其漂泊不定,“霜鬓萧萧”道尽岁月沧桑,坚守则是艺人的风骨,“纵使朱颜改,此心未负梨园春”(佚名《题伶人照》),即便容颜老去,仍对艺术初心不改,台前幕后的反差更令人唏嘘,“台上悲欢离合事,台下看客几人知”(佚名《观伶人感怀》),台上的嬉笑怒骂是表演,台下的冷暖悲欢却真实,诗句道尽伶人“戏里人生,戏外人生”的双重境遇。

以下为经典描写戏曲名伶的诗句整理:

| 朝代 | 诗句 | 作者 | 描写对象/特点 |

|---|---|---|---|

| 唐 | 梨园弟子白发新,椒房阿监青娥老 | 白居易(《长恨歌》) | 梨园弟子的时光流逝与盛衰之叹 |

| 宋 | 空堂大帐列红氍,子弟梨园杂部居 | 刘克庄(《戏作》) | 宋代杂剧市井演出场景与伶人生活 |

| 元 | 孙倦态,懒梳妆,斜倚屏风立 | 张可久(《小桃红·孙倦态》) | 元代女伶的慵懒情态与舞台神韵 |

| 清 | 眼看他起朱楼,眼看他宴宾客 | 孔尚任(《桃花扇·余韵》) | 伶人见证的南明兴亡与家国情怀 |

| 近代 | 一曲霓裳天下白,万人空巷看梅郎 | 柳亚子(《题梅兰芳剧照》) | 梅兰芳的艺术影响力与民众追捧 |

这些诗句不仅是文学的瑰宝,更是戏曲艺术的“活化石”,它们以文字为媒介,让名伶的风姿跨越时空,与今人对话,当我们吟诵“喉若转珠声欲裂”时,仿佛能听见百年前的清音;当我们品味“翩若惊鸿婉若游”时,仍能看见舞台上流转的倩影,这便是诗句的力量——让瞬间的艺术,成为永恒的记忆。

FAQs

-

为什么古代文人偏爱用诗句描写戏曲名伶?

答:古代文人将戏曲视为“小道”中的“大道”,名伶的技艺与人生具有极强的戏剧张力,能引发情感共鸣,诗句凝练含蓄,适合捕捉名伶的神韵细节,如眼神、身段等,名伶常与宫廷、市井文化交织,他们的命运折射着时代变迁,文人通过写名伶,既能抒发个人情怀,也能记录社会风貌。 -

描写戏曲名伶的诗句中,哪些意象最常见?各有何寓意?

答:常见意象包括“梨园”(代指戏曲界,源自唐玄宗梨园典故)、“水袖”(象征身段的柔美与情感的含蓄表达)、“秋波”(指眼神,传递表演的感染力)、“绕梁”(形容唱腔余音不绝,源自《列子》中韩娥歌声的典故)、“霓裳”(指华美的戏服,象征舞台的绚烂),这些意象既是对戏曲艺术元素的具象化,也承载着文人对美的追求与对人生的感悟。