河南省豫剧院作为中原戏曲文化的传承重镇,始终将青年人才的培养视为事业发展的生命线,近年来,剧院围绕“出人、出戏、出效益”的目标,构建了一套系统化、阶梯式的青年演员培养体系,一批批朝气蓬勃的青年戏曲人才从这里走出,成为豫剧舞台的中坚力量,为这门古老艺术注入了源源不断的青春活力。

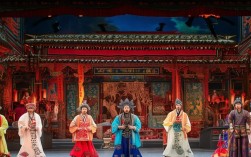

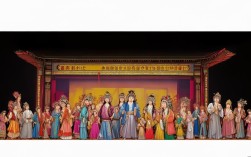

青年演员的成长离不开坚实的土壤,河南省豫剧院针对青年人才特点,打造了“理论学习+实践锤炼+名师指导”的三维培养模式,在理论学习阶段,青年演员需系统学习豫剧历史、乐理知识、传统剧目理论,并定期邀请戏曲界专家开展讲座,从文化根源上理解豫剧的艺术精髓,实践锤炼则通过“以戏带功”的方式,让青年演员从龙套角色起步,逐步承担主要角色,剧院每年推出“青年演员专场演出”,涵盖经典老戏、新编剧目和小品折子戏,为青年提供登台机会,2023年“青春豫剧”系列演出中,青年演员先后上演了《五世请缨》《秦香莲》《花木兰》等经典剧目,累计演出超50场,观众线上观看量突破千万。

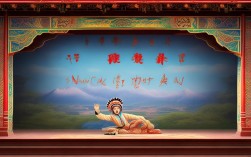

名师指导是青年演员快速成长的关键,剧院实施“师带徒”计划,为每位青年演员匹配国家级或省级非遗传承人作为导师,通过口传心授的方式传承表演技艺,以豫剧常派传人、国家一级演员李金枝的弟子王梦雨为例,她从16岁进入剧院拜师,在导师指导下,从身段、唱腔到情感表达逐一打磨,仅《穆桂英挂帅》一戏就练习了三年,最终在2022年河南省青年演员戏曲大赛中凭借该角色斩获金奖,剧院还定期组织青年演员赴洛阳、开封等地采风,深入民间体验生活,从传统文化中汲取养分,避免表演陷入“程式化”的误区。

在代表人物方面,河南省豫剧院的青年演员群体已形成梯队合理、行当齐全的格局,以下为部分优秀青年演员的简要信息:

| 姓名 | 行当 | 师承 | 代表作品 | 主要成就 |

|---|---|---|---|---|

| 李浩然 | 老生 | 唐喜成传人 | 《三哭殿》《血溅乌纱》 | 第30届中国戏剧梅花奖提名 |

| 陈曦 | 花旦 | 牛淑贤传人 | 《七品芝麻官》《桃花庵》 | 第14届河南省戏剧文华表演奖 |

| 张弛 | 小生 | 贯涌传人 | 《西厢记》《柳荫记》 | 2023年全国戏曲青年演员电视大赛金奖 |

| 赵琳 | 武旦 | 王清芬传人 | 《穆柯寨》《打焦赞》 | 河南省青年演员折子戏大赛一等奖 |

这些青年演员不仅在传统剧目中展现扎实功底,更积极参与新编剧目的创排,推动豫剧艺术的创新发展,新编历史剧《大河安澜》以“黄河治理”为主题,青年演员李浩然饰演主角潘季驯,将传统老生的唱腔与历史人物的情感深度相结合,该剧在2023年国家艺术基金资助项目评选中成功入选,并巡演全国12个城市,观众平均年龄从55岁降至38岁,有效吸引了年轻群体关注。

在艺术传承与创新实践中,青年演员展现出对传统的敬畏与对时代的敏感,他们致力于抢救濒临失传的传统剧目,如《对花枪》《三上轿》等,通过走访老艺人、查阅史料等方式复原原汁原味的表演;积极探索“豫剧+”的融合模式,如将豫剧唱腔与流行音乐结合创作主题曲,利用短视频平台演绎“豫剧版”经典桥段,花木兰·刘大哥讲话理太偏》的改编视频在抖音平台播放量超2亿次,剧院还与高校合作开设“豫剧进校园”课程,青年演员担任兼职教师,通过互动教学让青少年感受戏曲魅力,近年来累计培养青少年学员3000余人。

青年演员的成长也面临诸多挑战,传统戏曲市场萎缩、演出收入有限、部分青年演员急功近利等问题,在一定程度上影响了人才培养的稳定性,为此,剧院采取多项措施:设立青年演员专项扶持基金,保障基本生活与学习需求;建立“演出积分制”,将演出场次与职称晋升、资源倾斜挂钩;鼓励青年演员参与跨界合作,如与话剧、舞蹈等艺术形式碰撞火花,拓宽艺术视野,这些举措有效激发了青年演员的积极性,形成了“比学赶超”的良好氛围。

作为豫剧艺术的未来,河南省豫剧院的青年演员们正以“守正创新”的姿态,在传承中发展,在创新中坚守,他们用青春的活力诠释着传统艺术的当代价值,让豫剧这朵中原文化之花在新时代绽放出更加绚丽的光彩,从田间地头的惠民演出到国家级舞台的艺术盛宴,从线下舞台的沉浸式体验到线上平台的云端传播,青年演员们用多元化的方式践行着“戏比天大、艺无止境”的初心,为豫剧艺术的薪火相传书写着青春答卷。

相关问答FAQs

Q1:河南省豫剧院青年演员在传承传统剧目时,如何平衡“原汁原味”与“个人风格”?

A1:青年演员在传承传统剧目时,遵循“先继承、再发展”的原则,通过拜师学艺、研习老唱片等方式,严格掌握传统剧目的唱腔、身段、念白等核心程式,确保“原汁原味”的艺术精髓不失;在此基础上,结合自身条件与时代审美,在细节处融入个人理解,如情感表达的层次、节奏把控的张力等,形成独特的表演风格,在演绎《秦香莲》时,青年演员陈曦既保留了牛派“俏丽婉转”的唱腔特点,又通过眼神、语气的变化,突出秦香莲从隐忍到刚烈的情感转变,使人物形象更具现代感染力,剧院组织专家对青年演员的表演进行指导,确保创新不偏离传统轨道,实现“守正”与“创新”的有机统一。

Q2:面对年轻观众对传统戏曲兴趣不足的问题,河南省豫剧院青年演员有哪些创新尝试?

A2:为吸引年轻观众,青年演员从内容、形式、传播渠道三方面入手进行创新,在内容上,创排青春版、校园版剧目,如《青春版《五女拜寿》》,缩短时长、精简剧情,融入青春元素;在形式上,结合现代科技手段,如运用多媒体舞台呈现虚实结合的场景,在《洛神赋》中通过光影技术展现“凌波微步”的意境;在传播渠道上,积极拥抱新媒体,在抖音、B站等平台开设“豫剧小课堂”,用短视频讲解戏曲知识,改编流行歌曲为豫剧唱腔,如《孤勇者(豫剧版)》播放量破亿,让更多年轻人通过熟悉的内容接触戏曲,青年演员还走进高校开展“戏曲快闪”“互动工作坊”等活动,以轻松活泼的方式打破戏曲“高冷”印象,逐步培养年轻观众的戏曲审美习惯。