豫剧作为中原大地的文化瑰宝,以高亢激越、质朴豪放的唱腔,生动鲜活的人物塑造,成为河南乃至全国最具影响力的地方剧种之一,自电影艺术传入中国以来,豫剧与电影的结合便开启了传统戏曲现代化的探索之路,诞生了一批兼具艺术价值与文化传承意义的经典作品,这些豫剧电影不仅记录了戏曲表演的黄金时代,更通过镜头语言让豫剧艺术突破了地域限制,走向全国乃至世界舞台,从新中国成立初期的开山之作,到改革开放后的创新尝试,再到新时代的数字化探索,豫剧电影的发展历程折射出中国戏曲与电影艺术融合的百年变迁。

早期经典:奠基与突破(1950s-1970s)

新中国成立后,在“百花齐放、推陈出新”的文艺方针指引下,豫剧电影迎来了第一个创作高峰,这一时期的作品多以改编传统戏和现代戏为主,通过电影化的叙事手法,将舞台艺术转化为银幕经典,奠定了豫剧电影的艺术基调。

1956年,豫剧电影《花木兰》的上映堪称里程碑式的事件,由豫剧大师常香玉主演的这部作品,取材于北朝民歌《木兰辞》,讲述了花女扮男装、替父从军的传奇故事,影片不仅保留了豫剧“常派”唱腔的精髓——如《花木兰》中“刘大哥讲话理太偏”的垛板,铿锵有力,充满民间智慧;《谁说女子不如男》的二八板,高亢明快,展现了花木兰的豪情壮志——更通过电影镜头强化了人物的情感张力与战争场面的视觉冲击,值得一提的是,常香玉为拍摄该片带领剧团辗转六省义演180余场,用演出收入捐献了一架“香玉剧社号”战斗机,这一爱国壮举让《花木兰》超越了艺术本身,成为一代人的文化记忆。

1960年上映的《穆桂英挂帅》同样是常香玉的代表作品,影片以杨家将故事为背景,塑造了穆桂英“我不挂谁挂,我不领谁领”的巾帼英雄形象,常香玉通过大本腔与夹本腔的结合,将穆桂英的英气与柔情展现得淋漓尽致,尤其是“捧印”一折,唱腔激越中带着悲壮,表演细腻中透着刚毅,成为豫剧武戏的经典片段,这一时期的豫剧电影多聚焦历史英雄与民间传说,通过弘扬忠孝节义等传统美德,契合了时代精神需求,也为豫剧艺术的传播开辟了新路径。

现代戏的探索是这一时期豫剧电影的另一重要成就,1963年拍摄的《朝阳沟》由河南豫剧院三团演出,杨华生、魏云等主演,讲述了城市知识青年银环扎根农村、与农民共同建设“朝阳沟”的故事,影片突破了传统戏曲才子佳人的叙事模式,以轻喜剧的风格展现了农村生活的图景,唱腔上融入了河南民歌、河南坠子等元素,语言贴近生活,如“咱们说说知心话”的唱段,朴实无华却充满感染力,成为“村戏”的代表作品,至今仍在农村地区广泛传唱。《李双双》《小二黑结婚》等现代戏电影,也将豫剧艺术与当代社会生活紧密结合,探索了戏曲反映现实生活的可能性。

现代转型:继承与探索(1980s-1990s)

改革开放后,文艺创作迎来春天,豫剧电影在继承传统的基础上,开始从题材、叙事、音乐等方面进行多元化探索,既注重对经典剧目的复刻与改编,也尝试融入现代电影语言,拓展豫剧艺术的审美边界。

1980年,豫剧电影《包青天》的上映让“包公戏”这一传统题材焕发新生,由李斯忠主演的包公形象,融合了豫剧“黑头”行当的表演特点——唱腔浑厚苍劲,如“陈驸马你莫要羞愧难当”的唱段,字正腔圆,气势磅礴;表演上则通过“蹉步”“甩发”等程式化动作,展现了包铁面无私、刚正不阿的性格,影片通过“铡美案”的经典故事,将豫剧的唱、念、做、打与电影的镜头调度相结合,如“秦香莲哭诉”一场,特写镜头捕捉了演员的细微表情,慢镜头强化了戏剧冲突,使传统戏曲故事更具银幕感染力。

这一时期,豫剧电影对经典剧目的改编注重挖掘人物内心世界,赋予传统故事以现代解读,例如1981年拍摄的《秦香莲》,由阎立品主演,以其“阎派”唱腔的委婉细腻著称,影片不仅保留了“杀庙”“见皇姑”等经典场次,更通过闪回、蒙太奇等手法,展现了秦香莲的悲惨命运与包公的内心挣扎,突破了传统戏曲“善恶分明”的单一叙事。《唐知县审诰命》(又名《七品芝麻官》)以喜剧风格见长,通过“当官不为民做主,不如回家卖红薯”的经典台词,塑造了唐成这一清官形象,影片的节奏明快,表演诙谐幽默,成为豫剧喜剧电影的代表作。

豫剧电影在音乐与舞台呈现上的创新也值得关注,1984年拍摄的《倒霉大叔的婚事》,改编自同名现代戏,由任宏恩、吴心平主演,以轻喜剧的形式展现了农村改革开放后的新风貌,影片在音乐上融入了电声乐器,唱腔设计更贴近流行音乐节奏,舞台布景采用写实风格,与传统的“一桌二椅”形成对比,这种“戏曲电影化”的尝试,为豫剧艺术注入了新的活力。

当代创新:传承与新生(2000s至今)

进入21世纪,随着数字技术的发展和传统文化的复兴,豫剧电影在创作理念、技术手段和传播方式上迎来新的变革,这一时期的作品既注重对传统经典的数字化修复与重新演绎,也尝试通过创新题材和现代技术吸引年轻观众,推动豫剧艺术的“年轻化”传播。

2010年上映的《程婴救孤》是当代豫剧电影的标杆之作,由豫剧名家李树建主演,改编自元杂剧《赵氏孤儿》,影片通过电影化的叙事,强化了程婴“舍子救孤”的悲剧张力,李树建的“李派”唱腔苍凉悲壮,如“白绫带”一折,唱腔如泣如诉,表演撕心裂肺,将程婴的忠义与悲情展现得淋漓尽致,影片在技术上采用高清拍摄,画面质感细腻,并在保留戏曲程式化表演的基础上,融入了写实主义的镜头语言,如“屠岸贾搜孤”一场,手持镜头的晃动感增强了戏剧的紧张氛围,让传统戏曲故事更具现代审美。

年轻化表达是当代豫剧电影的重要探索方向,2021年上映的《花木兰·少年篇》以动画电影的形式,将豫剧元素与动画艺术相结合,影片中的花木兰形象更贴近现代青少年审美,唱腔设计融入流行音乐元素,配乐中加入了电子合成器,使传统豫剧更具时尚感。《新大祭桩》《清风亭上》等作品通过“青春版”演员阵容的演绎,以年轻化的表演风格和节奏感,吸引了更多年轻观众走进影院,为豫剧艺术的传承培养了新生力量。

豫剧电影的传播方式也在不断创新,随着网络平台的发展,《穆桂英挂帅》《花木兰》等经典作品通过4K修复后在各大视频平台上线,配合弹幕互动、幕后花絮等内容,增强了观众的参与感,豫剧电影与文旅产业的结合也成为新趋势,如《焦裕禄》的拍摄地兰考,通过“电影+红色旅游”的模式,让豫剧艺术成为传播地方文化的重要载体。

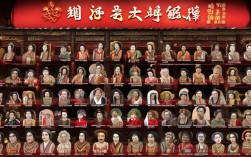

豫剧电影代表作品一览表

| 时期 | 片名 | 年代 | 主演/导演 | 艺术特色/影响 |

|---|---|---|---|---|

| 早期经典 | 《花木兰》 | 1956 | 常香玉、赵义庭 | 常派唱腔代表作,义演捐飞机传为佳话,推动豫剧全国传播。 |

| 早期经典 | 《穆桂英挂帅》 | 1960 | 常香玉、唐喜成 | 展现巾帼英雄形象,“捧印”唱段成经典,强化豫剧武戏魅力。 |

| 早期经典 | 《朝阳沟》 | 1963 | 杨华生、魏云 | 现代戏代表作,贴近农村生活,“村戏”现象级作品。 |

| 现代转型 | 《包青天》 | 1980 | 李斯忠、马琪 | “黑头”行当巅峰,铡美案故事深入人心,电影化叙事成熟。 |

| 现代转型 | 《秦香莲》 | 1981 | 阎立品、唐喜成 | 阎派唱腔细腻,挖掘人物内心,悲剧美学典范。 |

| 现代转型 | 《倒霉大叔的婚事》 | 1984 | 任宏恩、吴心平 | 轻喜剧风格,融入现代音乐,展现农村新风貌。 |

| 当代创新 | 《程婴救孤》 | 2010 | 李树建、陈晓 | 李派唱腔悲壮,高清技术呈现,传统故事现代解读。 |

| 当代创新 | 《花木兰·少年篇》 | 2021 | 动画制作团队 | 动画形式年轻化,豫剧元素与流行音乐融合,吸引青少年。 |

相关问答FAQs

Q1:豫剧电影中最具国际影响力的作品是哪部?其成功因素有哪些?

A:豫剧电影中,1956年的《花木兰》最具国际影响力,该片不仅在国内引起轰动,还通过海外发行和展映,让国际观众认识了豫剧艺术,其成功因素主要有三:一是常香玉大师的精湛表演与“常派”唱腔的独特魅力,唱腔高亢激越,兼具北方戏曲的豪迈与民间故事的温情;二是故事本身的文化普适性,“花木兰替父从军”的故事传递了忠孝、勇敢等普世价值,跨越了文化差异;三是爱国情怀的加持,常香玉义演捐飞机的壮举,让影片成为艺术与精神结合的典范,至今仍被国际学界视为“中国戏曲电影走出去”的经典案例。

Q2:当代豫剧电影为吸引年轻观众,在创新方面做了哪些尝试?效果如何?

A:当代豫剧电影为吸引年轻观众,主要从题材、形式、传播三方面进行创新:一是题材上,挖掘历史人物与现代生活的结合点,如《焦裕禄》聚焦现代英雄,用戏曲语言塑造时代楷模;二是形式上,引入动画、数字技术等新载体,如《花木兰·少年篇》以动画形式呈现,唱腔融入流行元素,降低年轻观众的接受门槛;三是传播上,通过短视频平台、弹幕互动、线下研学等方式增强互动性,如《程婴救孤》在高校举办放映会,结合豫剧工作坊让年轻人体验戏曲表演,这些尝试已初见成效,豫剧电影的年轻观众比例逐年提升,部分作品在B站等平台的播放量超千万,传统艺术正以新姿态融入当代生活。