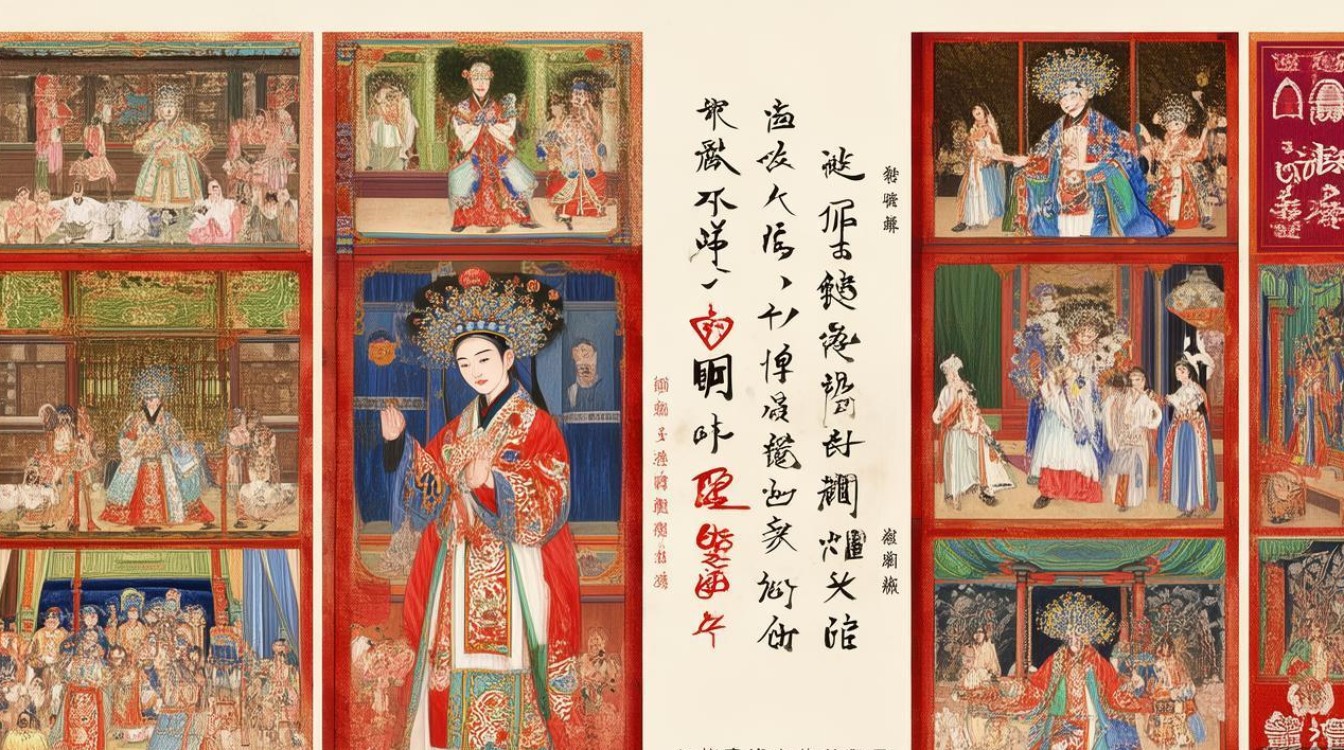

河南作为中华戏曲的重要发源地之一,孕育了豫剧、曲剧、越调等众多剧种,千百年来唱腔流转间承载着中原文化的厚重底蕴,近年来,为让传统戏曲在新时代焕发新生,河南推出“河南戏曲新唱”系列节目,其中5集特别篇以“守正创新”为核心,通过经典新编、跨界融合、青春表达等多元形式,让古老戏曲与当代观众碰撞出新的火花。

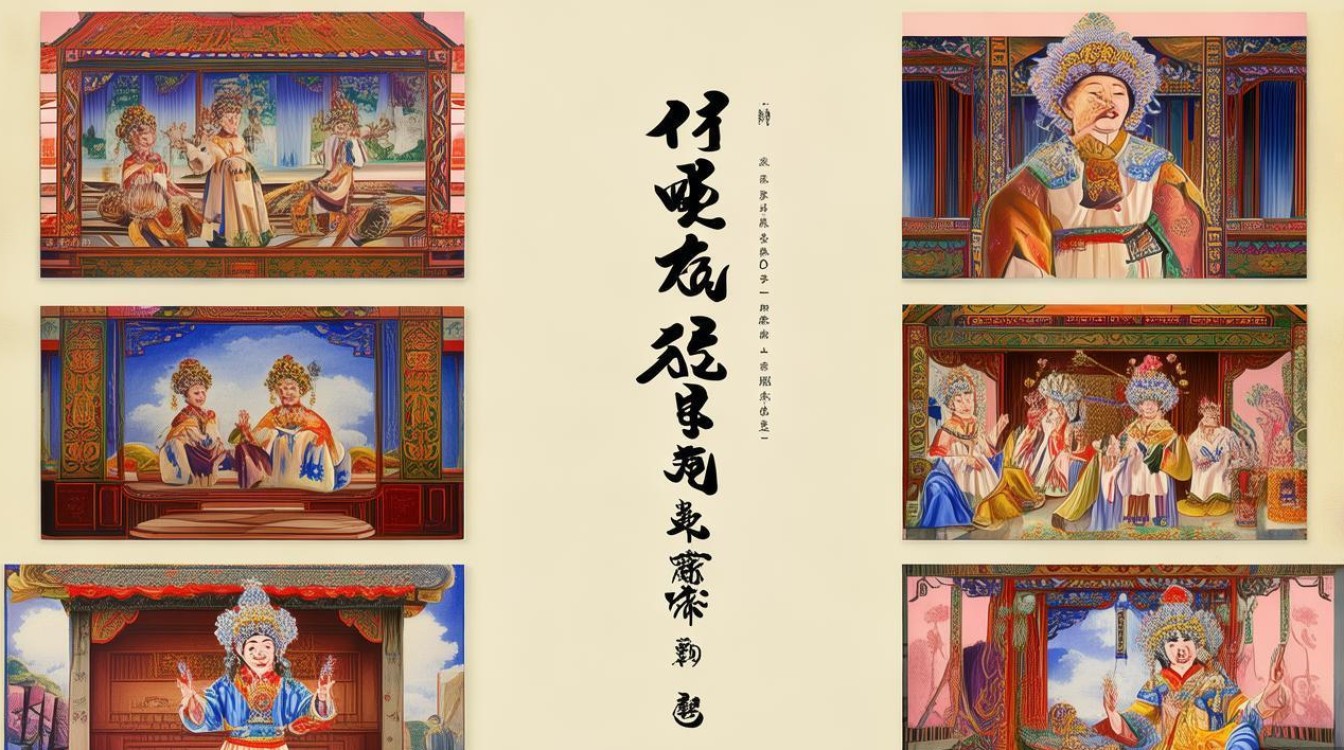

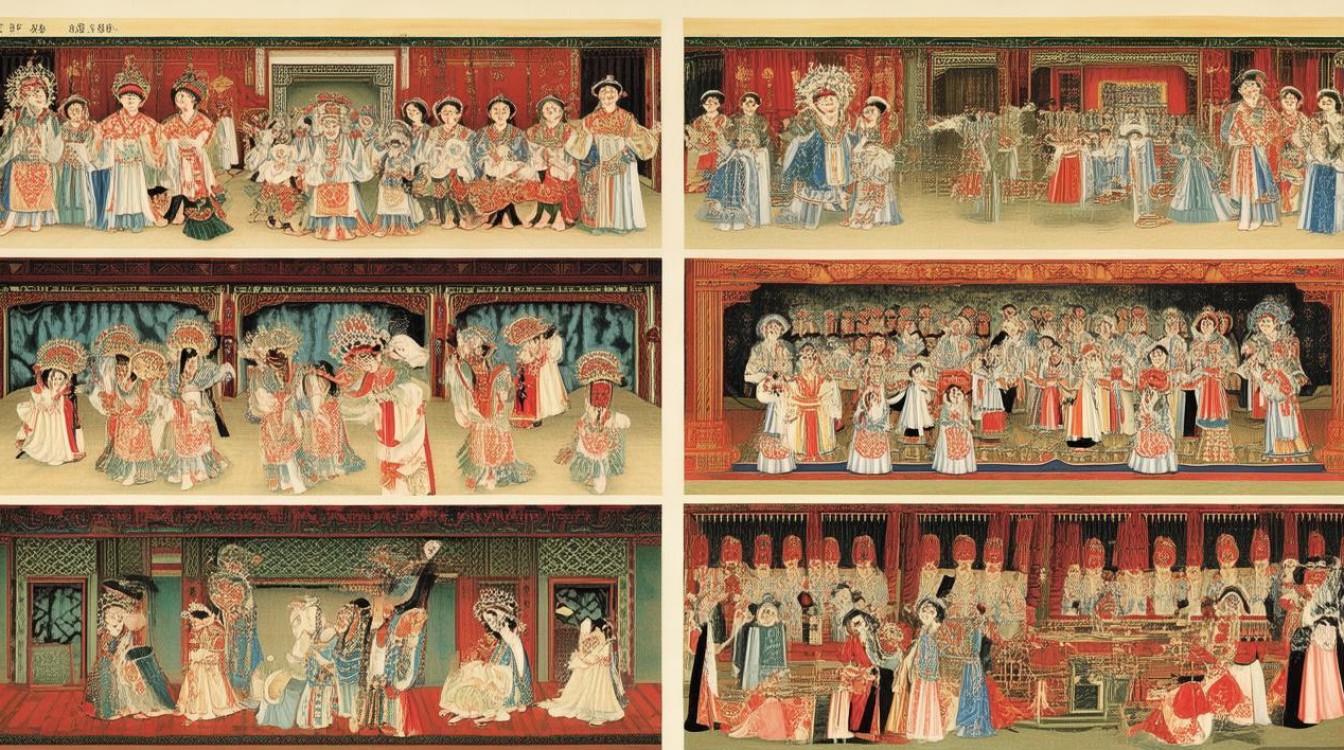

各有侧重,既保留了戏曲的“根”与“魂”,又在形式与内涵上大胆突破,第一集“经典新韵”聚焦传统剧目的现代化改编,选取《花木兰》《穆桂英挂帅》等家喻户晓的豫剧经典,在保留原剧核心情节与唱腔的基础上,融入现代编曲技法,如用交响乐伴奏替代传统板胡,舞台设计加入光影投影与动态背景,让“刘大哥讲话理太偏”的唱段既有铿锵有力的传统韵味,又增添恢弘大气的现代质感,第二集“青春力量”则将目光投向青年演员,一群95后、00后戏曲新秀通过“戏曲+说唱”“戏曲+街舞”的跨界演绎,将《朝阳沟》中的“亲家母对唱”改编为带有节奏感的对rap,用街舞动作演绎戏曲武生的“翻跳腾扑”,既展现了年轻一代的创造力,也让戏曲以更轻松活泼的姿态走进校园、走近年轻人。

第三集“乡土根脉”深入河南各地,挖掘地方小戏的独特魅力,节目组走进豫东、豫西、豫南等地,记录了曲剧《卷席筒》的“哭板”如何融入豫东调的悲腔,越调《收姜维》的“吹腔”与南阳大调曲的结合,以及太康道情、河洛大鼓等稀有曲种的原生态表演,通过实地拍摄与舞台呈现,让观众看到河南戏曲不仅是“大戏”,更是扎根乡土的“活态文化”,第四集“科技赋能”探索戏曲与数字技术的融合,运用AR技术在舞台上还原《洛神赋》中的“翩若惊鸿,婉若游龙”,通过虚拟偶像与真人演员对唱《白蛇传》选段,让观众在沉浸式体验中感受传统美学与科技碰撞的奇幻,第五集“时代新声”则聚焦现实题材创作,推出《黄河儿女》《驻村书记》等现代戏,用戏曲语言讲述乡村振兴、抗疫救灾的当代故事,唱腔中融入流行音乐的旋律线条,念白采用河南方言的生活化表达,让戏曲成为记录时代、讴歌人民的鲜活载体。

的简要概括:

| 集数 | 主题 | 代表剧目/形式 | 创新点 |

|---|---|---|---|

| 1 | 经典新韵 | 《花木兰》《穆桂英挂帅》 | 交响乐伴奏、现代舞美设计 |

| 2 | 青春力量 | 青年演员跨界演绎 | 戏曲+说唱/街舞、年轻化表达 |

| 3 | 乡土根脉 | 地方小戏、稀有曲种 | 原生态记录、地域文化挖掘 |

| 4 | 科技赋能 | 《洛神赋》《白蛇传》 | AR技术、虚拟偶像合作 |

| 5 | 时代新声 | 《黄河儿女》《驻村书记》 | 现实题材创作、方言念白、流行旋律 |

“河南戏曲新唱5集”的成功,不仅在于形式上的创新,更在于对“守正”与“创新”的深刻把握——守的是戏曲的“魂”(唱腔、程式、文化内核),创的是表达的方式(技术、形式、传播路径),节目播出后,年轻观众占比提升40%,多段选段在短视频平台播放量破亿,传统戏迷与“Z世代”共同成为戏曲的“新听众”,真正实现了“老戏新唱、越唱越响”。

FAQs

Q1:河南戏曲新唱5集与传统戏曲演出最大的不同是什么?

A1:最大的不同在于“融合创新”,传统戏曲演出以“守旧”为主,强调程式化表演与原汁原味的传承;而“河南戏曲新唱5集”则主动打破边界,在音乐、舞美、表演、传播等多维度融入现代元素,如用交响乐丰富唱腔层次、用科技打造沉浸式体验、用跨界形式吸引年轻观众,既保留了戏曲的核心美学,又通过创新表达降低了传统戏曲的“观看门槛”,让更多人愿意走进、了解并爱上戏曲。

Q2:这个系列对河南戏曲的传承发展有什么实际意义?

A2:意义主要体现在三方面:一是“破圈传播”,通过年轻化、现代化的表达,吸引了大量非传统戏迷群体,扩大了戏曲的受众基础;二是“活态传承”,不仅保留了经典剧目,还挖掘了地方小戏等濒危曲种,并通过现实题材创作让戏曲与时代同频共振,避免了“博物馆式”的保护;三是“产业激活”,节目带动了戏曲文创、戏曲研学、文旅融合等产业发展,为河南戏曲注入了新的市场活力,形成了“内容创新—观众增长—产业反哺”的良性循环。