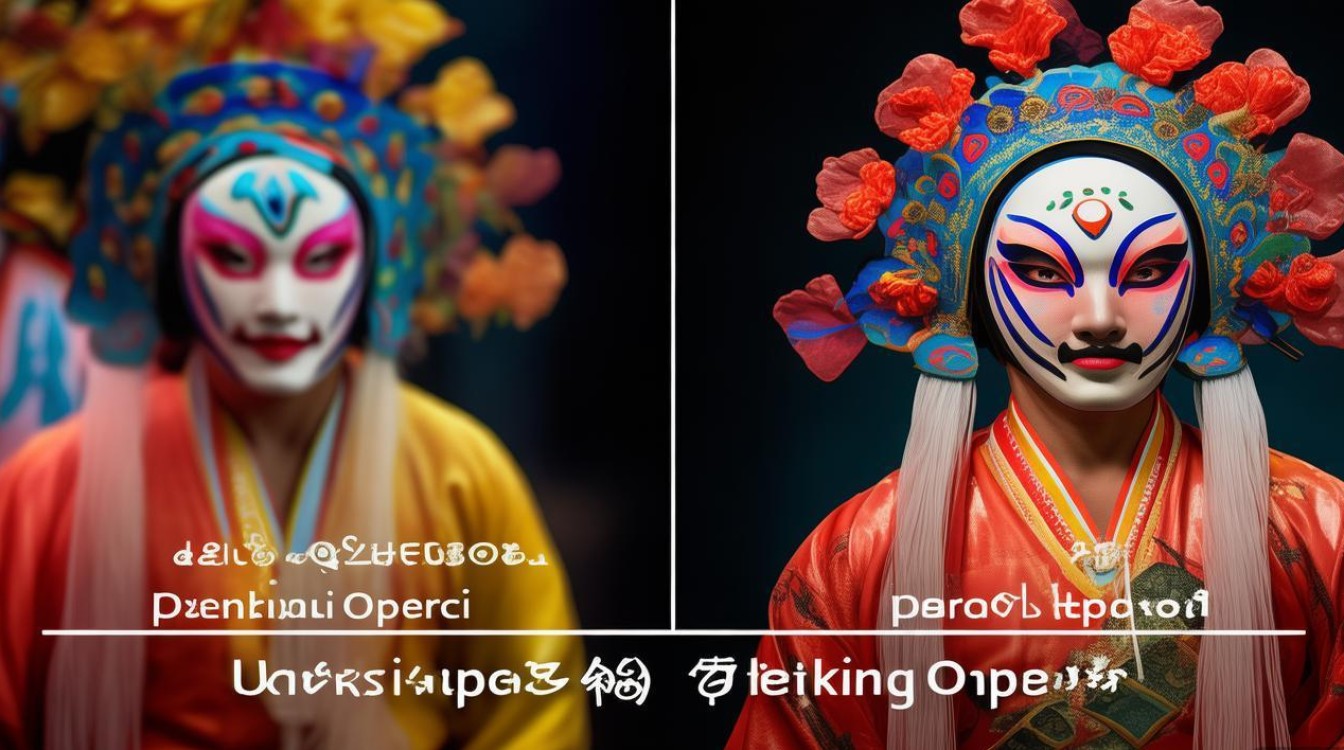

赣剧与京剧作为中国戏曲的重要剧种,虽同属戏曲艺术体系,但因地域文化、历史渊源及艺术追求的差异,在造型风格上呈现出鲜明的特色,赣剧发源于江西,以弋阳腔为核心,融合了江西地方民俗与民间艺术,造型更贴近乡土生活,保留着古朴、自然的气质;而京剧形成于北京,历经徽汉合流、昆曲滋养,在宫廷与都市文化的熏陶下,逐渐发展出精致、程式化的造型体系,两者在妆容、服饰、头饰、脸谱及整体风格上均有显著区别,具体可从以下维度展开分析。

造型元素对比

| 造型元素 | 赣剧 | 京剧 |

|---|---|---|

| 妆容 | 旦角妆容淡雅,强调“素面朝天”的自然感,眉形纤细平直,眼妆以黑色为主,唇色淡红,贴近江西女性温婉质朴的审美;生角(老生、小生)略施薄粉,突出面部线条的真实感,少有夸张修饰。 | 旦角妆容浓艳,讲究“三白”(额头、鼻梁、下巴涂白),眉形呈柳叶或蛾眉,眼妆用蓝、绿等色彩晕染,唇色鲜红(如“樱桃口”);生角老生需“吊眉”(用线将眉角向上拉),眼角下垂,凸显庄重,小生则“介字脸”,眉眼清秀。 |

| 服饰 | 服饰保留较多地方染织特色,面料以棉、麻、夏布为主,纹样朴素,多采用小碎花、几何纹或植物纹(如梅花、莲花),色彩偏淡雅(如浅蓝、月白、藕荷色);平民服饰更贴近生活,如短衫、围裙等细节体现乡土气息。 | 服饰用料考究,以绸、缎、锦为主,纹样繁复且象征性强(如龙纹代表帝王,凤纹代表后妃,十二章纹象征等级),色彩浓烈(如明黄、正红、深蓝),纹样位置、尺寸有严格规定(如蟒袍的“行龙”“坐龙”区分身份)。 |

| 头饰 | 旦角头饰轻便,以银饰、绢花为主,如“银簪”“绢花冠”,常搭配彩色绸带,体现民间手工的质朴;老年旦角(老旦)多梳“纂”,插木质或银质簪钗,少用珠宝。 | 旦角头饰华丽,等级分明:皇后、贵妃戴“凤冠”,点缀点翠、珍珠、宝石;花旦、闺门旦用“点翠头面”(翠鸟羽毛制成)、“水钻头面”,配以步摇、流苏;老旦戴“黪髯子”(灰色假发),插素色簪钗。 |

| 脸谱 | 净角(花脸)脸谱较少,线条粗犷,色彩象征性弱,如红色表忠勇,但无固定谱式;部分丑角鼻梁涂白块,表情夸张,贴近民间“滑稽戏”的诙谐感。 | 净角脸谱谱式固定,色彩象征性格:红色表忠义(如关羽),黑色表刚直(如包公),白色表奸诈(如曹操),蓝色表勇猛(如窦尔敦);线条精细,如“三块瓦脸”“十字门脸”等,每个角色脸谱独一无二。 |

| 整体风格 | 造型整体偏“生活化”,道具多为农具、家具(如锄头、竹篮、纺车),舞台布景简洁,强调“以歌舞演故事”的本真,贴近江西乡村的审美情趣。 | 造型整体偏“程式化”,道具写意(如马鞭代马,船桨代船),舞台布景“虚实结合”,通过“一桌二椅”营造空间,造型追求“美”的极致,体现都市文化的精致与规范。 |

差异根源与文化内涵

赣剧造型的古朴源于其“草根”属性——弋阳腔形成于明代江西农村,早期在草台、庙会演出,需适应露天环境和近距离观众,因此造型强调真实、接地气,保留着江西客家文化、赣南采茶戏的乡土基因,而京剧造型的精致则与其“都市化”历程相关:清代乾隆年间,徽班进京,融合汉调、昆曲,后经宫廷贵族和文人墨客的打磨,逐渐形成一套符合“雅俗共赏”审美的造型体系,成为全国性的“国剧”,其造型也承载了传统礼制、等级观念等文化内涵。

相关问答FAQs

Q1:赣剧造型为何比京剧更贴近生活?

A:赣剧起源于江西民间,早期演出环境多为乡村草台、庙会,观众以农民为主,需通过直观、朴素的形象传递故事内容,因此造型保留了地方染织、民俗服饰的特点,妆容淡雅、道具生活化,强调“真实感”,而京剧形成于都市,受宫廷审美和文人影响,追求艺术提炼与程式化,造型更注重“美”的象征性与观赏性,与日常生活保持一定距离。

Q2:京剧旦角头饰为何如此华丽?

A:京剧旦角头饰的华丽源于多重因素:一是明清宫廷后妃首饰的影响,如凤冠、点翠等元素直接借鉴宫廷服饰;二是舞台表演的需求,华丽头饰能在远距离吸引观众,通过材质(点翠、珍珠、宝石)和样式(凤冠、如意冠)区分角色身份(如皇后与丫鬟的头饰有严格等级);三是“雅俗共赏”的审美追求,华丽头饰增强了视觉冲击力,符合都市观众的娱乐需求。