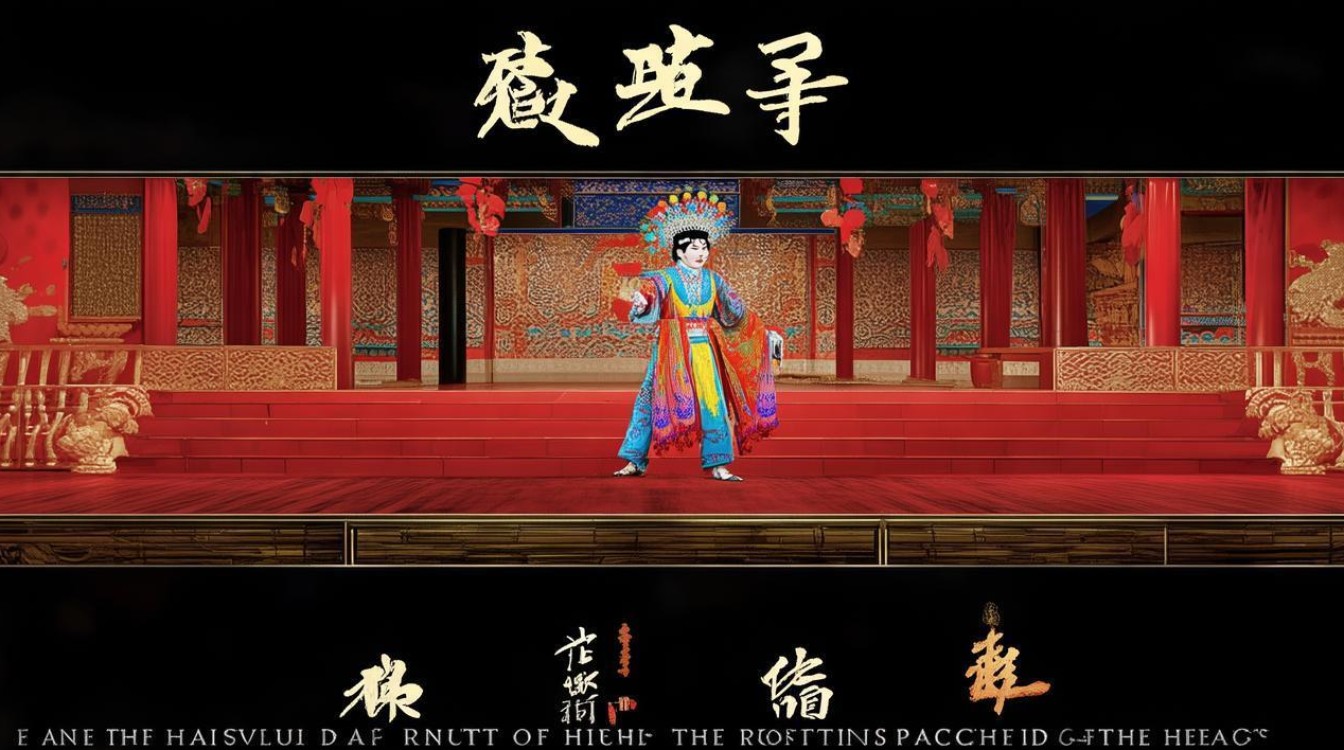

京剧《安天会》是传统猴戏的经典剧目,以《西游记》中孙悟空大闹天宫的故事为蓝本,经过京剧艺术的创造性改编而成,作为京剧武生行当的“看家戏”,它不仅展现了孙悟空的神通广大,更通过程式化的表演、丰富的脸谱和跌宕的剧情,塑造了一个桀骜不驯、反抗权威又兼具神性与猴性的经典形象,剧名“安天会”中的“安天”二字,暗含了天庭秩序的动荡与重建,而“会”则指向这场惊天动地的“事件”——孙悟空从反叛到被镇压的过程,本质上是天庭与个体力量博弈后,重新确立秩序的隐喻。

剧情梗概:从“齐天大圣”到“五行山下”的神话史诗

《安天会》的剧情围绕孙悟空的反叛与天庭的镇压展开,大致可分为三个阶段:

自封大圣,招安反目

孙悟空学艺归来,搅东海龙宫、销生死簿,自号“齐天大圣”,玉帝为安抚其心,假意招安,封其为“弼马温”,孙悟空得知官职低微后大怒,反下天庭,返回花果山,天庭派天兵天将征讨,不敌孙悟空,太白金星献计二次招安,玉帝封孙悟空为“齐天大圣”,并建齐天府,使其有名无权,孙悟空在天庭逍遥数月,得知蟠桃会未受邀,再次大怒,偷蟠桃、盗御酒、窃金丹,彻底搅乱天庭秩序。

大闹天宫,所向披靡

孙悟空闯入蟠桃会,喝光仙酒、吃完仙桃、吞尽金丹后,逃回花果山,玉帝震怒,派十万天兵天将围剿花果山,孙悟空以一敌众,与哪吒、二郎神等展开激战,他变化多端(七十二变),武艺高强(如意金箍棒),多次击败天将,甚至将天宫搅得天翻地覆,迫使玉帝求助西天如来佛祖。

佛祖出手,五行压猴

如来佛祖降临天庭,与孙悟空打赌:若孙悟空能跳出其手掌心,便让天庭让位;若不能,则需皈依佛门,孙悟空自恃神通,纵身一跃,却未跳出佛祖掌心(实则佛祖手掌化作五行山),最终被压在五行山下,五百年后等待唐僧取经救度,剧情至此,“安天”之意得以实现——天庭秩序因镇压孙悟空而恢复稳定,“会”则指向这场持续数月、惊动三界的“大闹”事件。

剧名深意:“安天”背后的秩序隐喻与文化内涵

“安天会”一名看似简单,实则蕴含着深刻的文化逻辑。“安天”即“安定天庭”,表面是天庭对孙悟空反叛的平定,深层则指向中国传统社会对“秩序”的执着追求。

在中国传统文化中,“天”象征着至高无上的权威与秩序(如“天命”“天道”),而孙悟空的“闹天宫”本质是对既有秩序的挑战,他自封“齐天大圣”,试图与玉帝分庭抗礼,打破了“君君臣臣”的等级制度;偷盗蟠桃、御酒、金丹,更是对天庭神圣资源的亵渎。“安天”的过程,不仅是武力镇压,更是对“僭越者”的惩戒,最终通过五行山的“物理禁锢”与如来佛祖的“精神规训”,使天庭秩序得以稳固。

“会”字则点明了事件的性质——这是一场“聚会”式的冲突:天庭的“蟠桃盛会”本是秩序的象征,却因孙悟空的闯入沦为混乱的战场;而“安天会”本身,也可视为天庭为“重建秩序”而召开的“归纳会”,剧名以“安天”为核心,既点明了结局(秩序恢复),也暗含了对过程(反叛与镇压)的反思,体现了京剧“文以载道”的传统——通过神话故事传递“敬畏权威、维护秩序”的价值观。

艺术特色:武生行当的巅峰展现与神话舞台化

《安天会》之所以成为经典,离不开京剧艺术的程式化表达,尤其在武生表演、脸谱设计、武打编排等方面达到了极高的艺术成就。

(一)表演行当与角色塑造

孙悟空是京剧“武生”行当的标志性角色,分为“长靠武生”(穿靠甲)和“短打武生”(穿短衣),孙悟空属后者,强调“轻、险、帅、脆”的表演风格,演员需通过“扮相”(猴脸、猴衣、金箍棒)和“身段”(猴形、眼神、动作)塑造“神、猴、人”三重特质:

- 神性:通过高难度的武打动作(如“窜蹦跳跃”“旋子”“鹞子翻身”)展现神通;

- 猴性:通过耸肩、缩脖、挠头等细节模仿猴子形态,眼神灵动狡黠;

- 人性:通过念白(如自称“俺老孙”)和表情(如得意的笑、愤怒的嗔)体现桀骜不驯的性格。

早期京剧名角杨小楼、盖叫天等均以《安天会》成名,他们将孙悟空的“狂”与“悲”(被镇压的无奈)融为一体,使角色既有神话色彩,又有人性温度。

(二)脸谱与服饰的符号化

孙悟空的脸谱是京剧“金脸”的代表,以金色为主色,象征“神猴”身份;眼圈周围勾黑色,突出眼神的锐利;额头勾红色“火纹”,象征其“火眼金睛”与火爆脾气,服饰为“猴衣”(黄帔配虎皮裙),腰挎“金箍棒”,手持“翎子”(表现得意时的神态),每一处细节都成为角色的符号。

(三)武打与音乐的戏剧张力

《安天会》的武打设计融合了“把子功”(兵器对打)和“毯子功”(翻扑跌打),如“大战哪吒”“二郎斗悟空”等场次,通过“枪架子”“对刀”“棍花”等程式,展现激烈的战斗场面,音乐上,以“武场锣鼓”(如“急急风”“四击头”)烘托紧张气氛,唱腔则多用“西皮流水”“西皮散板”,表现孙悟空的急躁与得意,形成“武戏文唱”的艺术效果。

以下为《安天会》主要艺术特色简表:

| 艺术元素 | 具体表现 | 作用 |

|---|---|---|

| 行当 | 短打武生(孙悟空) | 展现神通、猴性与人性结合 |

| 脸谱 | 金脸、黑眼圈、红火纹 | 标识神性与性格特征 |

| 服饰 | 黄帔、虎皮裙、金箍棒 | 强化角色符号 |

| 武打 | 把子功、毯子功(如旋子、鹞子翻身) | 展现战斗激烈与神通 |

| 音乐 | 武场锣鼓、西皮流水 | 烘托气氛,塑造性格 |

文化意义:从神话到人心的永恒共鸣

《安天会》之所以流传百年,不仅在于其艺术成就,更在于它触及了人类共通的情感与精神内核:

反抗与规训的永恒博弈

孙悟空的“闹天宫”是对自由与平等的渴望,而“安天”则是对秩序的维护,这种“反抗—镇压”的模式,映射了个体与权威、自由与规则之间的永恒矛盾,观众既为孙悟空的神通喝彩,也理解天庭“安天”的必要性,这种复杂的共情,使剧目超越时代,引发共鸣。

民间智慧与英雄崇拜

孙悟空虽被镇压,但其“敢闹天宫”的勇气,成为民间“反抗精神”的象征,京剧通过程式化表演,将这种精神转化为“艺术化的反抗”,既满足了观众对英雄的崇拜,又通过“五行山”的结局传递“规则不可逾越”的警示,体现了中国传统文化“中庸之道”的智慧。

猴戏传统的传承与发展

作为“猴戏”的代表作,《安天会》奠定了京剧孙悟空形象的范式,影响了后续《美猴王》《孙悟空三打白骨精》等剧目,其“武戏文唱”的理念,推动了京剧武行表演的成熟,成为京剧艺术宝库中的“活化石”。

相关问答FAQs

Q1:《安天会》和《闹天宫》是同一部戏吗?有什么区别?

A:《安天会》与《闹天宫》均取材于孙悟空大闹天宫的故事,但侧重点不同。《闹天宫》通常指“大闹天宫”的核心段落(如偷蟠桃、战天将),剧情集中于冲突的“高潮”,更侧重展现孙悟空的“反抗”与“神通”;而《安天会》则包含“招安—反叛—大闹—镇压”的完整过程,从“起因”到“结局”更完整,尤其强调“安天”(秩序重建)的结局,主题上更侧重“秩序与反叛的博弈”,在表演上,《闹天宫》可能更突出武打场面,而《安天会》则融入更多“文戏”元素(如孙悟空的心理活动)。

Q2:《安天会》中的孙悟空形象有何复杂性?为什么能成为经典角色?

A:孙悟空的形象具有三重复杂性:神性(七十二变、火眼金睛)、猴性(活泼好动、狡黠急躁)、人性(自尊心强、渴望认可),他既是“反抗者”(挑战天庭权威),也是“悲剧英雄”(最终被镇压);既有“孩子气”的任性,也有“英雄气”的担当,这种复杂性使角色立体丰满,脱离了简单的“好/坏”二元对立,其经典性在于:京剧通过程式化表演(如“猴形”“眼神”)将神话形象转化为可感知的艺术符号,同时赋予其人性的温度,让观众既能感受到其“狂”,也能理解其“悲”,从而产生跨越时代的共鸣。