京剧《大劈棺》作为传统戏曲中极具争议的剧目,其“禁演”命运折射出不同历史时期社会伦理、审查制度与艺术表达的复杂纠葛,该剧以《庄子·外物》为蓝本,经民间演绎与戏曲艺术加工,讲述了庄子“试妻”的极端情节:庄子怀疑妻子田氏不守节,假死试探,田氏在守丧期间与借宿的扇坟少年(因扇坟助庄子复活)相恋,庄子现身撞破,田氏羞愧自刎,庄子劈棺见妻已死,终悟“道”与“情”的矛盾,全剧充满伦理冲击、情感张力与感官刺激,却也因内容“诲淫诲盗”屡遭禁演,成为戏曲史上“艺术与伦理”博弈的典型案例。

剧目基本信息与核心争议

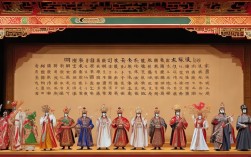

《大劈棺》又名《庄子试妻》,属京剧传统剧目,以荀派表演最具代表性,荀慧生、尚小云等名角曾演绎此戏,其核心争议集中于三点:一是“试妻”情节对婚姻伦理的颠覆性呈现,将女性置于“贞洁审判”的客体位置;二是“扇坟少年”“田氏相恋”等段落含大量性暗示,如田氏改嫁时的脂粉气、与少年互动的暧昧身段,被批“低俗淫秽”;三是庄子“以死试妻”的行为,被质疑宣扬“权谋算计”而非“夫妻真情”,违背传统道德中的“仁恕”之道。

| 项目 | |

|---|---|

| 剧目名称 | 《大劈棺》(《庄子试妻》) |

| 剧种 | 京剧 |

| 流派 | 荀派(以花旦表演为主,重情感刻画与身段表达) |

| 主要角色 | 庄周(老生)、田氏(花旦)、扇坟少年(小生) |

| 核心情节 | 庄周假死试探田氏,田氏与扇坟少年相恋,庄周劈棺见妻死,悔悟“道”之虚妄 |

禁演的历史脉络与多重动因

《大劈棺》的禁演并非孤立事件,而是20世纪以来中国社会文化转型、审查制度收紧的缩影,其动因可从三个维度解析:

伦理道德层面的“封建糟粕”批判

新中国成立初期,为构建“新民主主义文化”,戏曲界发起“戏改运动”(1951年),要求“剔除封建毒素,发扬民主精华”。《大劈棺》因“宣扬封建伦理、侮辱女性”首当其冲:田氏从“守节”到“失节”的转变,被解读为对“三从四德”的否定,但其“失节”后的羞愧自刎,又被批判为“变相维护贞洁枷锁”;庄子“以死试妻”的极端行为,被视为“夫权至上”的体现,与新中国倡导的“男女平等”“婚姻自由”价值观严重冲突,1955年,文化部发布《关于处理有毒剧本的通知》,明确将《大劈棺》列为“有毒素剧目”,禁止公开演出。

审查政策的“底线思维”与“安全优先”

20世纪50-70年代,戏曲审查以“政治正确”与“道德无害”为双重标准,审查机构认为,《大劈棺》中的“性暗示”(如田氏改嫁时的水袖抛掷、与少年对视的媚态)可能“腐蚀青少年心灵”,而“劈棺”“自刎”等暴力场面则“宣扬封建迷信与残忍心理”,即便部分演员试图改编情节(如删除少年角色、弱化情感冲突),仍因“核心伦理问题无法根除”被拒审,这种“一刀切”的禁演逻辑,本质是特定历史时期“安全优先于艺术”的体现,也导致传统戏曲中“人性探讨”的深度被简化为“道德标签”。

社会舆论的“道德焦虑”与“文化净化”

改革开放后,虽思想逐渐开放,但《大劈棺》仍未解禁,1980年代,有剧团尝试复排,仍引发舆论争议:家长群体担忧“孩子模仿田氏行为”,女性组织批评“将女性物化为道德试验品”,媒体则以“低俗剧目回潮”为题批判,这种社会焦虑背后,是公众对“艺术边界”的认知分歧——有人认为戏曲应“反映人性复杂”,有人坚持“艺术需承担教化功能”,文化部门以“避免不良社会影响”为由,维持禁演决定,直至21世纪初,该剧仍被列入“全国性禁演剧目清单”。

禁演背后的艺术价值与文化反思

尽管《大劈棺》被禁,其艺术价值与文化意义并未完全消解,反而因“争议性”成为研究传统戏曲的“活标本”:

表演艺术的“极致探索”

荀派表演中,田氏的“三变”极具张力:守丧时的“素衣缟素”唱腔悲戚,与少年相恋时的“花衫装扮”身段轻佻,被撞破后的“白绸自刎”动作决绝,这种“情感层次”的刻画,体现了京剧“以形传神”的美学追求;而“劈棺”一场的武戏设计,融合了“把子功”“跌扑功”,演员需在虚拟的棺木动作中展现“震惊、悔恨、顿悟”,难度极高,这些表演技艺因禁演面临失传,仅存少量音像资料和口述史料。

人性探讨的“超前性”

若剥离封建伦理的外壳,《大劈棺》实则触及“人性本质”的命题:庄子追求“逍遥无待”的“道”,却因“情”的考验陷入矛盾;田氏在“守节”的道德枷锁与“人性本能”间挣扎,最终以生命反抗,这种“道与情”“理与欲”的冲突,至今仍是文学艺术的核心母题,禁演虽出于道德考量,却也遮蔽了传统戏曲对“人性复杂性”的深刻洞察。

文化反思的“警示意义”

《大劈棺》的禁演史,揭示了“审查与艺术”的永恒博弈:过度强调“道德教化”,可能导致艺术表达的扁平化;而完全放任“感官刺激”,又会丧失文化的社会责任,如何在“保护艺术自由”与“维护社会公序良俗”间找到平衡,仍是当代文化治理的难题。

相关问答FAQs

Q1:《大劈棺》被禁演的根本原因是什么?是否仅仅因为内容“低俗”?

A:禁演的根本原因并非单纯“低俗”,而是其核心情节与特定历史时期的主流价值观存在根本冲突,从伦理层面看,“试妻”“劈棺”等情节被解读为“夫权至上”的封建糟粕,违背新中国倡导的“男女平等”;从审查层面看,其“性暗示”与“暴力场面”被视为“对社会道德,尤其是青少年群体的潜在威胁”;从文化层面看,传统戏曲“教化功能”的定位,使“争议性”剧目成为“文化净化”的对象,三者叠加,导致《大劈棺》长期被禁,其“低俗”标签实为多重矛盾的综合体现。

Q2:当代社会是否有可能重新上演《大劈棺》?若复排,需注意哪些问题?

A:重新上演《大劈棺》存在可能性,但需在内容改编、学术阐释与社会接受度上谨慎处理,内容上需剔除“低俗暗示”与“暴力渲染”,强化“人性探讨”:如将田氏的“失节”转化为“对封建道德的无意识反抗”,庄子的“试妻”改为“对‘道’与‘情’关系的哲学追问”,弱化道德批判,突出悲剧性,学术上需通过导赏、背景介绍等方式,让观众理解其历史文化语境——它不仅是“封建糟粕”,更是传统戏曲对人性困境的艺术反思,观众定位应以成年群体为主,避免对青少年产生误导,唯有平衡“艺术性”与“社会责任”,才能让《大劈棺》从“禁演剧目”转化为“文化研究的活教材”。